Расшифровка ГРПШ, что такое ГРПШ

- Подробности

- Категория: Проектировщикам

В соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015 ГРПШ расшифровывается как «пункты редуцирования газа шкафные», однако изначально правильная формулировка расшифровки ГРПШ звучала так: ГРПШ это «газорегуляторные пункты шкафные».

Соответственно, ГРПШ это оборудование, предназначенное для снижения давления газа, выполнен ГРПШ в виде металлического шкафа, внутри которого расположено технологическое оборудование. Снаружи ГРПШ имеет двери, запираемые на замок.

Предлагаем ознакомиться с фото ГРПШ — с закрытыми и открытыми дверьми.

Существует множество модификаций ГРПШ. Наиболее популярные из них: ШГРП, ГРПН, УГРШ, ГСГО.

Расшифровка ГРПШ интересует как правило начинающих проектировщиков, либо наоборот, проектировщиков со стажем, поскольку до выхода редакции ТУ 4859-020-73339504-2015 в документе ПБ 12-529-03 явно расшифровка ГРПШ не давалась:

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Основные термины и определения

Газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) — технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) — технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях. Газорегуляторный пункт блочный — технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Буква «Ш » означает шкафной, Заводы изготовители могут применять любую аббревиатуру типа ШРП, ШГРП, ГРПШ.

что это такое? Шкафные регуляторные пункты: назначение и эксплуатация

Газотранспортная инфраструктура помимо трубопроводной сети содержит немало технологических станций, выполняющих разные задачи контроля и регулирования. Большинство из них устанавливается на магистральных линиях, но менее ответственные узлы встречаются и в контурах ответвлений с небольшим диаметром. Одним из самых распространенных объектов такого типа является регулятор газа ШРП. Расшифровку этой станции можно представить так: «Шкафной регуляторный пункт».

Назначение узла

Устройства чаще используются в составе центральных коммуникационных и инженерных сетей. По сути, установка осуществляется всюду, где может обслуживаться физическая перекачиваемая среда под давлением. Газопроводные трубопроводные и распределительные сети, в частности, являются целевыми объектами применения ШРП. Что это такое в плане функционала? Это регулятор, который в базовом исполнении применяется для автоматического поддержания давления в установленных пределах. Но и это не единственная задача таких устройств. Расширенные по функциональности модели также контролируют фильтрацию газа, могут отключать подачу и т. д.

Важно подчеркнуть отличия ШРП от манометров. Обычные измерители давления лишь фиксируют его уровень и в технологически продвинутых исполнениях могут подавать сигналы о превышении или понижении показателя на пульт управления. В свою очередь, пункт регуляции полностью автоматизирует процесс газоснабжения в рамках конкретного участка. В некоторых станциях применяется и узел учета, который регистрирует входные и выходные данные по объемам расхода газовой смеси. Такой набор задач уже зависит от конкретного устройства и комплектации ШРП.

Устройство ШРП

Станция представляет собой разборный металлический шкаф, основу которого формирует линия редуцирования с необходимой запорной арматурой. Простейшие модели имеют лишь один контур для контроля, обеспеченный двухступенчатым регулятором давления и краном шарового типа для полного прекращения подачи газовой смеси. Рабочая оснастка в шкафу крепится специальными кронштейнами и зажимными механизмами. Но также практикуется использование многофункциональных конструкций ШРП. Шкафной регуляторный пункт такого типа может включать в состав следующие компоненты:

- Запорные устройства.

- Фильтрационный узел.

- Регулятор давления.

- Предохранительные сбросные и запорные клапаны.

- Электромагнитный клапан для регуляции газа нормально закрытых и открытых контуров.

- Оснастка для обводного контура с отключающими устройствами.

- Группу манометров (устанавливаются возле фильтра, на входе и выходе).

Стоит отметить, что вся рабочая оснастка с корпусом шкафа изготавливается из прочных материалов, стойких к разного рода внешним нагрузкам. Как правило, это металлические изделия с антикоррозийными покрытиями, способные выдерживать температуру в диапазоне от -40 °C до 80 °C в среднем. Также может применяться электрохимическая катодная защита ШРП. Что это такое? Такие устройства применяются для дополнительной защиты от коррозии. Но при использовании данной изоляции проводниками надо учитывать совместимость с электротехникой самого модуля регуляции.

Рабочий процесс

Технологические операции выполняются по мере прохождения газа по обслуживаемому контуру. На срабатывание отдельных узлов будут влиять такие параметры, как давление, температура, плотность и скорость движения среды. Подача газа в системе ШРП начинается от шарового крана по направлению к регулятору. Последний может производить очистку посредством интегрированного фильтра, после чего осуществляет редуцирование газового давления. Как правило, работа устройства заключается в повышении эксплуатационных показателей. Так, если в газопроводе высокого давления от 0,6 до 1,2 МПа за оптимальный рабочий показатель взята величина в 1 МПа, то при понижении будет автоматически срабатывать узел регуляции. В штатных условиях без какого-либо влияния на линию снабжения давление естественно понижается. То есть время от времени ШРП будет подключаться и поднимать входные показатели давления до оптимального уровня, который, к слову, настраивается оператором при вводе оборудования в эксплуатацию.

Монтаж конструкции

Перед установкой на подготовленном участке съемная панель шкафа снимается, а монтажная (несущая) часть стенки корпуса фиксируется комплектными саморезами или болтами. В точках ввода и вывода к патрубкам присоединяются контуры газопровода – отводящий и подводящий отрезки. Регулятор устанавливается или сваркой, или накидными гайками. Специалисты рекомендуют в принципе обращаться к тем способам соединения, на основе которых осуществлялось строительство газопровода и прилегающих сооружений. Это позволит в процессе техобслуживания экономить на инструментах и расходниках при выполнении демонтажных операций. Но от сварки по возможности все равно стоит отказываться в пользу резьбовых соединений. На заключительном этапе устанавливается запорная, контрольно измерительная и защитная аппаратура с подключением к подведенным коммуникациям. Далее приступают к испытаниям системы.

Проверка герметичности подключения ШРП

Перед непосредственной настройкой и эксплуатацией важно испытать контуры на качество выполненных соединений. Это делается посредством заполнения трубопроводных линий воздухом под давлением, соответствующим оптимальной нагрузке на конкретном контуре. Стандартную опрессовку газопроводов высокого давления можно производить при 0,3 МПа. За точкой установки регулятора на выходном патрубке следует установить фитинг с резьбой и начать испытание давлением. Обе отводные части газопровода окрашиваются вместе с соединениями, после чего устанавливается регулятор на накидной гайке и в контур подается уплотняющая воздушная смесь под рабочим давлением. Участки с наличием дефектов будут обнаружены с помощью нанесенной краски.

Первый запуск ШРП

После успешной опрессовки необходимо убедиться в целостности всех рабочих органов комплекса посредством визуального осмотра. Кран должен занимать закрытое положение. Перед запуском газопровода с ШРП в эксплуатацию выполняются следующие действия:

- С помощью штуцера на регуляторе смонтировать адаптер для установки контрольного манометра.

- Медленно приоткрыть кран и через манометр проверить показатель газового давления на входном патрубке газопровода.

- Демонтировать манометр и заглушить вход пробкой.

После этой процедуры при наличии достаточного рабочего давления открывается входной кран. На регуляторе взводится спусковой механизм, но так, чтобы выходное давление стабилизировалось постепенно без скачков. На один из выходных патрубков через специальный переходник вновь устанавливается манометр.

Меры по техническому обслуживанию

Обслуживание обычно выполняет персонал, занимающийся комплексным управлением магистральной линии, на которой установлен ШРП. В процессе данного комплекса мероприятий производятся следующие действия:

- Визуальный осмотр оборудования. Оценивается внешнее состояние конструкции.

- Проверка герметичности трубопровода. Используется та же опрессовка с маркерной эмульсией для выявления утечек.

- Тестирование байпаса ШРП. Что это такое? Это один из комплектных компонентов, который позволяет монтировать резервный (аварийный) путь транспортировки газа. Он всегда должен быть в исправном и готовом к работе состоянии.

- Проверка качества крепежей и механических соединений.

- Выполнение очистки поверхностей функциональных частей ответственных агрегатов.

По результатам комплексного обследования может составляться акт с указаниями или рекомендациями к ремонтным мероприятиям.

Возможные неисправности устройства и ремонт

К наиболее распространенным неполадкам газорегуляторов относятся следующие:

- Утечка газа в точках соединений. Если стыки выполнялись резьбовой фурнитурой, то производится затяжка гаек с болтами или замена уплотнительных материалов. Если же строительство газопровода осуществлялось посредством сварочного соединения, то не обойтись без дефектовки неразрушающим контролем. Так обнаруживаются внутренние пустоты и трещины, которые могли дать течь.

- Засоренность фильтра. Обычно для очистки используют картриджи, поэтому в большинстве случаев достаточно произвести замену фильтрационной мембраны.

- Несвоевременное срабатывание клапана на отсечке. Вероятно, есть механическое повреждение, поэтому проводится тщательный визуальный осмотр, после чего система запускается повторно. Если проблема повторяется, то клапан меняют.

Безопасность при эксплуатации ШРП

На станциях ШРП действуют строгие ограничительные меры, направленные на поддержание правил пожарной защиты. В частности, на объектах газотранспортной регуляции запрещается пользоваться источниками огня, вмешиваться в конструкцию оборудования без соответствующих полномочий, менять настройки рабочей арматуры и т. д. Особое внимание уделяется запорно-предохранительным устройствам ШРП. Что это такое? Это компоненты системы, которые срабатывают автоматически при фиксации признаков нарушения подачи газа. В таких ситуациях необходимо выяснить причины срабатывания предохранителя, после чего принять меры по восстановлению штатной работы комплекса.

Заключение

Регулирующие и контрольно-измерительные системы в составе современных газопроводных сетей отличаются высокой степенью автономности и независимости от оператора. Тот же узел учета посылает сведения о расходах газа на пульт управления, в котором может приниматься целый комплекс решений на основе полученных данных – от изменения объемов подачи до перераспределения линий газоснабжения. Вместе с этим все больше делается и акцент на выполнение механических операций. Пункт регуляции непосредственно участвует в процессах остановки и запуска транспортировок газа с нужными на данный момент параметрами.

fb.ru

что это? ПАО: расшифровка, определение, открытие и особенности

1 сентября 2014 г. осуществилась новая государственная реформа. Законодатель разделяет все общества на публичные и непубличные. Основным фактором, влияющим на дифференциацию, стал факт вовлечения неограниченного количества инвесторов в оборот акций. Если акции размещают по открытой подписке, они обращаются на бирже, то организация считается публичной, если нет – непубличной. Такие изменения в законодательстве были необходимы для правовой регулировки их деятельности. Мы рассмотрим суть понятия, особенности открытия, специфику работы публичных акционерных обществ и ответим на актуальный для предпринимателей вопрос: «ПАО — что это?».

Что такое ПАО?

1 сентября 2014 г. в законную силу вступили поправки Гражданского кодекса, касающиеся деятельности юридических лиц. Эта дата знаменует ликвидацию ЗАО, ООО и начало работы новых организационных форм ведения предпринимательской деятельности – ПАО (расшифровка: публичные акционерные общества), АО, ООО (непубличные акционерные общества).

До изменений в законодательстве крупные корпорации и небольшие организации работали под единой схемой правового регулирования. Если маленькая организация имела даже двух акционеров, руководство было обязано передать полномочия, создав совет директоров или организовав собрание акционеров в определенные сроки, выбирать ревизора, который по факту контролирует его действия и защищает интересы. Внесенные поправки усовершенствовали закон и нивелировали необходимость организаций соблюдать его требования только формально из-за глобального несоответствия правовой и экономической моделями.

Базовые отличия между ПАО и АО

Название | ПАО | АО |

Способ размещения акций | Ценные бумаги конвертируют путем открытой подписки и обращаются публично согласно законодательству | Подписка закрытая, акции и ценные бумаги обращаются не публично |

Ведение реестра акционеров | Обязаны предоставить | Не обязаны |

Кто подтверждает принятие решений | Реестродержатель | Реестродержатель или нотариус |

Отчуждение акций | Нельзя предусматривать возможность отчуждения акция | В уставе можно предусмотреть положение об отчуждении акций |

Преимущественное приобретение акций | Нельзя | Допускается |

Более жесткие требования к ПАО обусловлены необходимостью жесткой защиты прав большого количества инвесторов. Зато у АО есть больший выбор механизмов управления.

ПАО: открытие. Алгоритм

1. Экономическое обоснование бизнес-плана.

2. Организация публичного акционерного общества.

После принятия решения о создании публичного акционерного общества на учредительном собрании или единолично акционеры заключают письменный договор.

3. Заключение учредительского договора.

Он будет регулировать деятельность компании, размер уставного капитала, виды ценных бумаг, порядок их оплаты, права и обязанности сторон.

4. Государственная регистрация ПАО.

Что это за процесс и каковы его цели? Компанию регистрирует Инспекция Федеральной налоговой службы РФ, руководствуясь Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ. За услугу требуют государственную пошлину, реквизиты нужно уточнять в выбранном отделении инспекции. Регистрация необходима для ведения законной деятельности и государственного контроля. Учредителю необходимо подготовить такие документы:

- заявление;

- 2 оригинала устава общества;

- договор об учреждении, протокол;

- платежное поручение, квитанция об уплате пошлины;

- документы на юридический адрес (нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности, гарантийное письмо владельца помещения, где будет зарегистрировано общество).

Как регистрировать акции публичного общества

Отдельный нюанс – регистрация выпуска акций ПАО России. Учредителю нужно подготовить дополнительные бумаги для их узаконивания. Их нужно подать в течение месяца от даты государственной регистрации общества. В противном случае придется уплатить штраф в сумме 700 тыс. р. Также эту процедуру проходят в случае увеличения уставного капитала, дополнительном выпуске акций, привлечении третьих лиц, реорганизации общества.

ОАО, ПАО не означают разные организации, не поменялись цели их деятельности, изменился всего лишь ее формат. ЗАО, ОАО реформировали в публичные, непубличные компании, общества с ограниченной ответственностью (ООО) с целью усовершенствования их модели работы.

Открытие филиала ПАО. Что это предусматривает

Статья 51 главы Федерального закона № 208-ФЗ с редакцией от 29.06.2015 «Об акционерных обществах» дает ему право создавать свои представительства и филиалы, руководствуясь при этом Гражданским кодексом РФ, федеральными законами. Филиал ПАО является его полноценным самостоятельным отделением и функционирует на основе юридической доверенности.

Особенности деятельности публичных акционерных обществ

- Количество акционеров не ограничивается.

- Акции обращаются на рынке публично и без ограничений.

- Уставной капитал формируется за счет выпуска ценных бумаг (акций), минимальный размер – 100000 р.

- Нет необходимости вносить денежные средства в уставной капитал до регистрации компании.

- Отвечает по обязательствам своим имуществом (но не в случае обязательств акционеров ПАО). Открытие общества автоматически наделяет акционеров правами и обязанностями.

- Важная информация о деятельности общества находится в открытом доступе (данные отчетов, бухгалтерская отчетность, устав, решение об эмиссии акций).

Организация работы

Звенья управления находятся в руках общего собрания акционеров, но оно не может рассматривать вопросы и утверждать решения, находящиеся вне его компетенции (перечень вопросов, касательно которых могут приниматься решения, зафиксирован в Федеральном законе «Об акционерных обществах»). Текущую деятельность контролирует исполнительный орган – генеральный директор, правление, дирекция. Он отчитывается перед советом директоров касательно деятельности общества. Последний должен выбрать ревизора компании для ведения и контроля за финансово-хозяйственным сегментом. Общее собрание акционеров в обязательном порядке сзывают раз в год. ОАО, ПАО хотя и подверглись реорганизации, новациям в юридическом сегменте, но во многом сохранили алгоритм регистрации и работы.

Внесение поправок 1 сентября 2014 г. в Гражданский кодекс позволило создать правовую модель, которая отвечает реальным потребностям предпринимателей. Одной из самых удобных и эффективных форм организации работы компании считают ПАО. Расшифровка отражает суть ее деятельности. Это публичное (открытое) акционерное общество. Объективный ответ на вопрос «ПАО — что это?» даст возможность не только организовать успешное предприятие, но и правильно определиться со своим сегментом бизнеса.

fb.ru

это что? Средства криптографической защиты информации

Термин «криптография» происходит от древнегреческих слов «скрытый» и «пишу». Словосочетание выражает основное назначение криптографии – это защита и сохранение тайны переданной информации. Защита информации может происходить различными способами. Например, путем ограничения физического доступа к данным, скрытия канала передачи, создания физических трудностей подключения к линиям связи и т. д.

Цель криптографии

В отличие от традиционных способов тайнописи, криптография предполагает полную доступность канала передачи для злоумышленников и обеспечивает конфиденциальность и подлинность информации с помощью алгоритмов шифрования, делающих информацию недоступной для постороннего прочтения. Современная система криптографической защиты информации (СКЗИ) – это программно-аппаратный компьютерный комплекс, обеспечивающий защиту информации по следующим основным параметрам.

- Конфиденциальность – невозможность прочтения информации лицами, не имеющими соответствующих прав доступа. Главным компонентом обеспечения конфиденциальности в СКЗИ является ключ (key), представляющий собой уникальную буквенно-числовую комбинацию для доступа пользователя в определенный блок СКЗИ.

- Целостность – невозможность несанкционированных изменений, таких как редактирование и удаление информации. Для этого к исходной информации добавляется избыточность в виде проверочной комбинации, вычисляемой по криптографическому алгоритму и зависящая от ключа. Таким образом, без знания ключа добавление или изменение информации становится невозможным.

- Аутентификация – подтверждение подлинности информации и сторон, ее отправляющих и получающих. Передаваемая по каналам связи информация должна быть однозначно аутентифицирована по содержанию, времени создания и передачи, источнику и получателю. Следует помнить, что источником угроз может быть не только злоумышленник, но и стороны, участвующие в обмене информацией при недостаточном взаимном доверии. Для предотвращения подобных ситуации СКЗИ использует систему меток времени для невозможности повторной или обратной отсылки информации и изменения порядка ее следования.

- Авторство – подтверждение и невозможность отказа от действий, совершенных пользователем информации. Самым распространенным способом подтверждения подлинности является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Система ЭЦП состоит из двух алгоритмов: для создания подписи и для ее проверки. При интенсивной работе с ЭКЦ рекомендуется использование программных удостоверяющих центров для создания и управления подписями. Такие центры могут быть реализованы как полностью независимое от внутренней структуры средство СКЗИ. Что это означает для организации? Это означает, что все операции с электронными подписями обрабатываются независимыми сертифицированными организациями и подделка авторства практически невозможна.

Алгоритмы шифрования

На текущий момент среди СКЗИ преобладают открытые алгоритмы шифрования с использованием симметричных и асимметричных ключей с длиной, достаточной для обеспечения нужной криптографической сложности. Наиболее распространенные алгоритмы:

- симметричные ключи – российский Р-28147.89, AES, DES, RC4;

- асимметричные ключи – RSA;

- с использованием хеш-функций — Р-34.11.94, MD4/5/6, SHA-1/2.

Многие страны имеют свои национальные стандарты алгоритмов шифрования. В США используется модифицированный алгоритм AES с ключом длиной 128-256 бит, а в РФ алгоритм электронных подписей Р-34.10.2001 и блочный криптографический алгоритм Р-28147.89 с 256-битным ключом. Некоторые элементы национальных криптографических систем запрещены для экспорта за пределы страны, деятельность по разработке СКЗИ требует лицензирования.

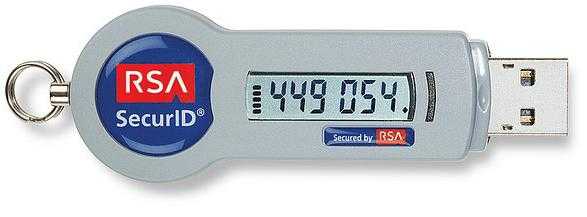

Системы аппаратной криптозащиты

Аппаратные СКЗИ — это физические устройства, содержащие в себе программное обеспечение для шифрования, записи и передачи информации. Аппараты шифрации могут быть выполнены в виде персональных устройств, таких как USB-шифраторы ruToken и флеш-диски IronKey, плат расширения для персональных компьютеров, специализированных сетевых коммутаторов и маршрутизаторов, на основе которых возможно построение полностью защищенных компьютерных сетей.

Аппаратные СКЗИ быстро устанавливаются и работают с высокой скоростью. Недостатки – высокая, по сравнению с программными и программно-аппаратными СКЗИ, стоимость и ограниченные возможности модернизации.

Также к аппаратным можно отнести блоки СКЗИ, встроенные в различные устройства регистрации и передачи данных, где требуется шифрование и ограничение доступа к информации. К таким устройствам относятся автомобильные тахометры, фиксирующие параметры автотранспорта, некоторые типы медицинского оборудования и т.д. Для полноценной работы таким систем требуется отдельная активация СКЗИ модуля специалистами поставщика.

Системы программной криптозащиты

Программные СКЗИ — это специальный программный комплекс для шифрования данных на носителях информации (жесткие и флеш-диски, карты памяти, CD/DVD) и при передаче через Интернет (электронные письма, файлы во вложениях, защищенные чаты и т.д.). Программ существует достаточно много, в т. ч. бесплатных, например, DiskCryptor. К программным СКЗИ можно также отнести защищенные виртуальные сети обмена информацией, работающие «поверх Интернет»(VPN), расширение Интернет протокола HTTP с поддержкой шифрования HTTPS и SSL – криптографический протокол передачи информации, широко использующийся в системах IP-телефонии и интернет-приложениях.

Программные СКЗИ в основном используются в сети Интернет, на домашних компьютерах и в других сферах, где требования к функциональности и стойкости системы не очень высоки. Или как в случае с Интернетом, когда приходится одновременно создавать множество разнообразных защищенных соединений.

Программно-аппаратная криптозащита

Сочетает в себе лучшие качества аппаратных и программных систем СКЗИ. Это самый надежный и функциональный способ создания защищенных систем и сетей передачи данных. Поддерживаются все варианты идентификации пользователей, как аппаратные (USB-накопитель или смарт-карта), так и «традиционные» — логин и пароль. Программно-аппаратные СКЗИ поддерживают все современные алгоритмы шифрования, обладают большим набором функций по созданию защищенного документооборота на основе ЭЦП , всеми требуемыми государственными сертификатами. Установка СКЗИ производится квалифицированным персоналом разработчика.

Компания «КРИПТО-ПРО»

Один из лидеров российского криптографического рынка. Компания разрабатывает весь спектр программ по защите информации с использованием ЭЦП на основе международных и российских криптографических алгоритмов.

Программы компании используются в электронном документообороте коммерческих и государственных организаций, для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, в различных городских и бюджетных программах и т. д. Компанией выдано более 3 млн. лицензий для программы КриптоПРО CSP и 700 лицензий для удостоверяющих центров. «Крипто-ПРО» предоставляет разработчикам интерфейсы для встраивания элементов криптографической защиты в свои программные продукты и оказывает весь спектр консалтинговых услуг по созданию СКЗИ.

Криптопровайдер КриптоПро

При разработке СКЗИ КриптоПро CSP использовалась встроенная в операционную систему Windows криптографическая архитектура Cryptographic Service Providers. Архитектура позволяет подключать дополнительные независимые модули, реализующие требуемые алгоритмы шифрования. С помощью модулей, работающих через функции CryptoAPI, криптографическую защиту могут осуществлять как программные, так и аппаратные СКЗИ.

Носители ключей

В качестве личных ключей могут использоваться различные аппаратные средства, такие как:

- смарт-карты и считыватели;

- электронные замки и считыватели, работающие с устройствами Touch Memory;

- различные USB-ключи и сменные USB-накопители;

- файлы системного реестра Windows, Solaris, Linux.

Функции криптопровайдера

СКЗИ КриптоПро CSP полностью сертифицирована ФАПСИ и может использоваться для:

1. Обеспечения юридической силы и авторизации электронных документов с помощью создания и проверки ЭЦП в соответствии с российскими стандартами шифрования.

2. Полной конфиденциальности, аутентичности и целостности данных с помощью шифрования и имитационной защиты согласно российским стандартам шифрования и протокола TLS.

3. Проверки и контроля целостности программного кода для предотвращения несанкционированного изменения и доступа.

4. Создания регламента защиты системы.

fb.ru

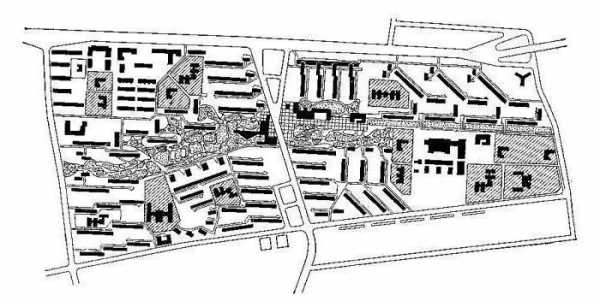

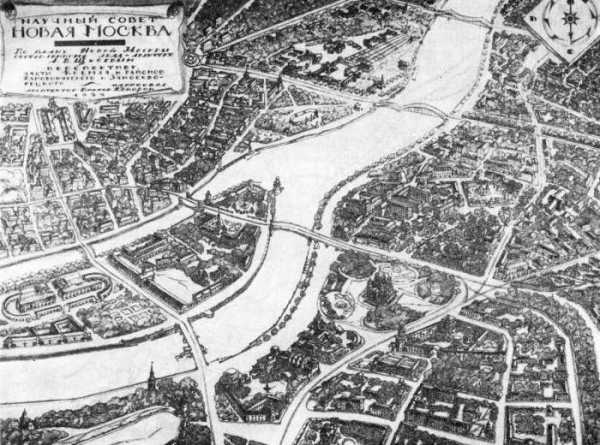

что это такое? Особенности и их технологии

Свод в системе документированных сведений, которые необходимы для обеспечения органов местного самоуправления, юридических и физических лиц наиболее достоверной информацией для осуществления инвестиционной, хозяйственной и градостроительной деятельности — вот ответ на вопрос: ИСОГД — что это такое. Эта информационная система организована в соответствии с основаниями Градостроительного кодекса России и имеет все сведения о земельных участках, застройке территорий и иные. Теперь заинтересованные лица могут обратиться за любой справкой и узнать, как работает ИСОГД, что это такое, и всегда получить желаемое, поскольку материалы здесь содержатся и в виде карт, и в текстовой форме.

История

Информационная система создана в декабре 2004 года на базе ГГК (Государственный градостроительный кадастр). Для этого сведения ГГК в необходимом объёме были переданы в городские округа и в органы самоуправления на местах в течение времени до июля 2006 года. Именно тогда стало известно об ИСОГД, что это такое, и функцональнее ли новшество в сравнении со старой системой ГГК.

Для введения в пользование сведений ГГК были использованы следующие нормативные акты: глава 11 Градостроительного кодекса от 1998 года, постановление Правительства от 29 июля 1998 года, свод правил СП от 1996 года, СНиП (постановление Министерства строительства РФ от 1996 года, Инструкция о порядке согласования, разработки, утверждения и экспертизы градостроительной документации (приказ Госстроя 2002 года).

Юридический подход

Сегодня всё ещё существует несколько трактовок понимания ИСОГД, что это такое. Прежде всего это система только для муниципальных районов и городских округов, ведущаяся с минимальным набором функций в объёме предписанного Градостроительным кодексом учитываемых системой сведений. Смысловое же содержание — без юридической составляющей — этого термина понимается как информационная система для любого человека, участвующего в градостроительной деятельности, обеспечивающая всей информацией для её осуществления.

ИСОГД Московской области, например, является единой базой о застройке и развитии всей её территории, о земельных участках и расположенных в их границах инженерных сооружениях и коммуникациях, о каждом объекте капитального строительства, а также и многих других необходимых сведений. Там предоставляются любые государственные услуги в виде информации, касающейся градостроительства. Цель регистрации и размещения информации в ИСОГД Московской области — систематизирование и актуализация сведений о застройке территорий, об их развитии.

Разделы

В 2006 году вышло Постановление Правительства РФ, согласно которому Информационная система обеспечения градостроительной деятельности приняла удобную для пользователей форму. Разделы ИСОГД должны быть следующими.

1. Документы, касающиеся муниципального образования — территориальное планирование.

2. Документы планирования территорий субъекта РФ в муниципальном образовании.

3. Документы и материалы по обоснованию их, касаемо территориального планирования в муниципальном образовании.

4. Правила застройки и землепользования с внесением изменений в них.

5. Документы планировки территорий.

6. Документы по состоянию условий природных и техногенных.

7. Документы по изъятию и резервированию участков для муниципальных или государственных нужд.

8. Документы по застроенным и подлежащим застройке земельным участкам.

9. Материалы картографические и геодезические.

Кроме того, дополнительно постоянно по решению органов местных самоуправлений создаются и ведутся новые разделы, чтобы любая справка ИСОГД была доступна для нуждающихся в ней.

Функции и процедуры

Для утверждения документов по ведению ИСОГД в 2007 году вышел Приказ Министерства регионального развития, согласно которому утверждены книги и документы для выполнения следующих процедур.

1. Учёт документации, которая поступает для размещения в ИСОГД, проектная документация сюда тоже входит.

2. Регистрация документации, которая будет размещаться в информационном фонде.

3. Размещение документации в информационном фонде.

4. Предоставление сведений ИСОГД любым заинтересованным лицам.

Сведения же о всей градостроительной документации размещены в специальных книгах, которые имеют свою классификацию, определённую разделами и функциями. Документы ИСОГД представляют собой книги учёта, регистрации заявлений на предоставление сведений, по одной книге на каждый раздел, составленные по реестру. Дела о земельных участках и проекты планировок имеют отдельную книгу на каждый случай. Классификатор насчитывает более пятидесяти типов документов.

Регистрация

Регистрация документов ведётся при оказании следующих госуслуг в градостроительстве.

- Разрешение на строительство — выдача документа.

- Извещение о начале строительства — подача документа.

- Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта — выдача документа.

- План земельного участка — выдача документа.

- Документация по планировке территории — согласование и утверждение документа.

Регистрация документации оператором предполагает обязательную тщательную проверку её комплектности, вместе с тем не увеличивает сроки предоставления госуслуг на выдачу разрешений и ввод в эксплуатацию готового объекта. В случаях, когда сведения из ИСОГД при получении проектной документации присутствуют в полном составе, повторного предоставления документации заявителем не потребуется при получении разрешении на строительство, не нужно и подачи извещения о начавшейся работе на строительном объекте.

Автоматизация

ИСОГД ведётся и как ручная обработка бумажных документов, и в компьютерном варианте автоматизированной системы АИСОГД. Объём автоматизации определяет степень внедрения и конкретного использования программного обеспечения.

Он может представлять из себя либо минимальное исполнение в виде автоматизации учёта сведений бумажного архива, либо как хранение и обработка электронных документов, карт данных в базе и отображение их с использованием ГИС (геоинформационных систем) либо в самом развитом исполнении как автоматизированный процесс всех производственных и административных функций в градостроительстве.

Например, такова ИСОГД Москвы, где даже межведомственное информационное взаимодействие автоматизировано, плюс зафиксированы все услуги, оказанные в сфере градостроительства — полностью в электронной форме.

Структура

Автоматизированная ИСОГД состоит из разнообразных программных модулей, и функциональность многих из них такова, что может быть стандартным программным обеспечением. Для помощи в работе с уже документированной информацией существуют СЭАД (электронный архив документов) и СЭД (электронный документооборот).

Поддерживают процессы деятельности организации BPMS или ЭАР (управление электронными административными регламентами) и программы для управления проектами. Для баз данных есть СУБД (управление базами данных) и MDM — Master Data Management (управление основными данными), НСИ (нормативно-справочная информация) или СКК (система кодирования и классификации информации).

Кроме этого

Кроме вышеперечисленного программного обеспечения, существуют в системе, например, ИСОГД области электронное хранилище данных. С пространственными данными работают ГИС (географическая инфосистема) и САПР (с помощью которой делается автоматизированное проектирование).

Аналитическая обработка данных требует инструментов бизнес-анализа (Business intelligence). Интерфейс пользователей обеспечивается корпоративным порталом, геопорталом, веб-порталом в интернете. Программы взаимодействуют и между собой автоматически, для чего предусмотрены сервисо-ориентированная архитектура (SOA) и СМЭВ — межведомственное электронное взаимодействие.

Уровни

Сейчас Градостроительным кодексом России положено ведение инфосистем обеспечения деятельности градостроения на двух управленческих уровнях. Это уровень федеральный — ФГИС ТП (Федеральная гос. инфосистема территориального планирования) и уровень муниципальных районов и городских округов, которые тоже обязаны вести согласно Градостроительному окдексу и Федеральному закону собственный ИСОГД.

В информационном обеспечении деятельность градостроения осуществляется помимо двух вышеперечисленных ещё и на следующих уровнях: региональном, на уровне сельских и городских поселений и на уровне физических и юридических лиц. На каждом уровне есть свои законы и нормативные акты, ниже будут рассмотрены все эти варианты.

Уровни федеральный и региональный

В Градостроительный кодекс в 2011 году были внесены многие изменения, в том числе введена статья 57.1, определяющая ФГИС ТП, то есть Федеральную государственную инфосистему территориального планирования. Министерством экономического развития РФ с 2014 года и оперируется данная система. Ранее эту функцию выполняло Министерство регионального развития.

ИСОГД на сегодняшний день регионы ведут не повсеместно, что, однако, не ограничивает ни один субъект РФ в самостоятельных решениях относительно приёма нормативных актов, которые регулируют как создание, так и ведение ИСОГД собственного региона. Министерству экономразвития уже поручено рассмотреть и создать единое программно-техническое решение информатизации в регионах.

ЦФО

Органам исполнительной власти Центрального федерального округа по плану мероприятий Стратегии соцэкономразвития ЦАО до 2020 года нужно ежеквартально докладывать в министерство о внедрении инфосистем обеспечения деятельности в области градостроения.

Регионы, в которых уже ведутся региональные ИСОГД: Волгоградская область, Калужская область, Калининградская область, Московская область, Оренбургская область, Ярославская область, Тюменская область и некоторые другие. Готовится законопроект о новых внесениях изменений в Российский Градостроительный кодекс, где предусмотрены пункты, касающиеся создания ИСОГД.

Уровень городского округа и муниципального района

Все муниципальные районы и городские округа вести ИСОГД обязаны согласно Федеральному закону и Градостроительному кодексу РФ. Это осуществляют органы местного самоуправления путём самостоятельного сбора, обработки, документирования, актуализации, систематизации, последующего учёта и затем хранения полученных сведений, которые необходимы для градостроительной деятельности.

Городские поселения подготавливают и выдают ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) и выполняют разнообразные другие функции в градостроительной сфере. Однако ни Закон, ни Кодекс прямо на необходимость ведения ИСОГД не указывают. В январе 2015 года Закон претерпел изменения, и полномочия по ИСОГД переданы муниципальным районам из сельских поселений. Целый ряд случаев демонстрирует обратную передачу на основе прямых договоров, посему теперь требуется соответственное информационное обеспечение сельским поселениям для ведения собственной ИСОГД. Регламент работы всюду примерно одинаков, что касается обеспечения населения сведениями, справками и документами, касающимися градостроительной деятельности.

Уровень юридических и физических лиц

Научные, коммерческие, проектные, общественные, изыскательские, строительные и другие организации, а также физические лица тоже бывают участниками градостроения. Градостроительный кодекс в сегодняшней его редакции никак не регулирует, но и не ограничивает создание и ведение юридическими и физическими лицами ИСОГД, поскольку это помогает им вести нужную и полезную деятельность в области градостроения.

Информационные системы, помогающие вести такого плана деятельность физическим и юридическим лицам, могут быть разными. Самые часто используемые — современные системы Building Information Modeling или Building Information Model (информационное моделирование здания). Сведения ИСОГД остаются общедоступными и открытыми, кроме тех, которые отнесены федеральными законами к категориям ограниченного доступа. Орган, который уполномочен вести систему, соблюдает регламент ИСОГД и обязательно предоставляет системные сведения по любому запросу органов госвласти, местного самоуправления, а также юридических и физических лиц.

fb.ru

Термины | Что бы это значило?

Порой из-за непонимани, эти термины порождают беспокойство и тревогу, подчас не имеющие под собой никаких оснований.

Обменная карта

Анамнез (от греч. аnamnesis – воспоминание) – это особенности медицинской биографии пациентки, которую она излагает на основе активного расспроса врача, так как важно фиксировать определенные факты, имеющие значение для данной клинической ситуации, чтобы прогнозировать и проводить соответствующую профилактику осложнений беременности.

ОАА — отягощенный акушерский анамнез —

ОГА — отягощенный гинекологический анамнез — указывает на наличие в прошлом гинекологических заболеваний (воспалительных процессов матки и придатков, нарушений менструальной функции, миомы матки), так как данная патология также может оказать значительное негативное влияние на течение беременности и родов.

Menses – менструация, дата начала последней менструации важна для определения срока беременности и даты родов.

ПДР – предполагаемая дата родов.

Per vias naturales – роды через естественные родовые пути, указывается в разделе обменной карты, посвященном прогнозу родов. Данная запись означает, что в течение беременности у будущей мамы нет показаний для оперативного родоразрешения, но данные показания могут появиться в процессе родов (например, развитие гипоксии плода, слабость родовой деятельности).

ЭГП — экстрагенитальная патология — наличие заболеваний, не связанных с гинекологической сферой. Несмотря на то, что экстрагенитальная патология не затрагивает половые органы, она может оказать существенное значение на течение беременности и родов, так как при возрастании нагрузки на организм будущей мамы течение заболевания может ухудшиться.

Медицинское обследование

Амниоцентез – это инвазивная (то есть связанная с проникновением внутрь органов и тканей организма) процедура, выполняемая во время беременности при наличии веских показаний, сутью которой является забор околоплодных вод через прокол стенки матки либо свода влагалища (участок, находящийся между шейкой матки и стенкой влагалища) и через канал шейки матки. Выбор места пункции будет зависеть от особенностей расположения плаценты.

Процедура выполняется под местной анестезией под контролем УЗИ для проведения биохимического, гормонального, иммунологического исследований, а также дородовой диагностики врожденных и наследственных заболеваний плода (например, болезнь Дауна, гемофилия), диагностики резус-конфликта. Помимо диагностических целей амниоцентез может использоваться для редукции (уменьшения) околоплодных вод при выраженном многоводии, введения лекарственных средств в полость матки.

Биопсия хориона — хорионбиопсия, аспирация ворсин хориона — это инвазивная процедура, заключающаяся в заборе ткани хориона (зачатка будущей плаценты) с помощью специального катетера. Методика проведения процедуры аналогична взятию материала при амниоцентезе. Применяется при подозрении на наличие хромосомной патологии плода, сопровождающейся пороками развития и умственной отсталостью, определении пола плода (так как некоторые врожденные заболевания могут развиваться только у лиц определенного пола), определении биологического отцовства.

Кордоцентез – инвазивная манипуляция, аналогичная амниоцентезу, но при проникновении в полость матки производится прокол пуповины и забор пуповинной крови плода для исследования. Метод применяется для диагностики наследственных, иммунологических, инфекционных заболеваний плода, пороков развития, а также в качестве лечебной процедуры для заменного переливания крови при резус-конфликте.

КТГ — кардиотокография — это метод оценки функционального состояния плода, основанный на регистрации частоты сердечных сокращений и их изменений в зависимости от изменения тонуса матки, активности самого плода, действия внешних раздражителей. КТГ регистрируется с помощью ультразвукового датчика, закрепляемого на передней брюшной стенке будущей мамы во время беременности и в родах, позволяет получить ценную информацию о внутриутробном состоянии плода.

Пренатальный скрининг — пренатальный – дородовый, скрининг – просеивание — это комплекс лабораторных (исследование биохимических маркеров, таких, как альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГЧ), свободный эстриол и др.) и ультразвуковых исследований, проводимый всем будущим мамам в определенные сроки беременности.

Скрининг направлен на выделение группы беременных, имеющих повышенный риск врожденной патологии плода, для дальнейшего углубленного обследования этой группы с целью диагностики пороков развития.

TORCH-инфекции – это аббревиатура, включающая названия внутриутробных инфекций, которые представляют наибольшую опасность для развивающегося плода, поэтому именно на данные заболевания необходимо проводить обследование будущих мам. Т – toxoplasmosis (токсоплазмоз), О – others (другие инфекции, к которым относятся гепатиты В и С, сифилис, хламидиоз, гонорея, листериоз, ВИЧ, ветряная оспа, парвовирусная инфекция),

Результаты УЗИ

Гипоксия – это нарушение внутриутробного состояния плода во время беременности и родов, развившееся вследствие кислородной недостаточности при плацентарной недостаточности. Гипоксия может быть хронической, формируясь при наличии экстрагенитальной патологии у матери и при осложнениях беременности (например, при гипертонической болезни, гестозе) и острой, возникающей в экстренных ситуациях при резком нарушении кровоснабжения плода (например, при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, выпадении пуповины в родах). При УЗИ определяется множество признаков, свидетельствующих о внутриутробном состоянии плода (например, тонус плода, частота сердечных сокращений, дыхательные движения и т. п.). При наличии маркеров гипоксии после оценки суммы полученных данных врач выдает заключение о имеющейся гипоксии плода.

ДМ — допплерометрия, допплеровское исследование, допплерография — особая методика ультразвукового исследования, позволяющая оценить:

состояние кровотока в организме матери (в протоколе исследования отображается как МА – в маточных артериях с двух сторон).

При нарушении кровотока в русле маточной артерии в заключении будет указано:

- нарушение кровообращения 1А типа;

- состояние плодово-плацентарного кровотока (в протоколе исследования отображается как АП – артерия пуповины). При нарушении кровотока в артерии пуповины заключение врача УЗИ будет звучать как нарушение кровообращения 1В типа. При сочетанном нарушении кровотока и в маточной артерии, и в артерии пуповины, в заключении будет стоять диагноз «нарушение кровообращения 2А типа»;

- состояние плодового кровотока (исследуются крупные сосуды плода: АорП – аорта плода, ВСА – внутренняя сонная артерия плода, СМА – средняя мозговая артерия плода).

При нарушении плодового кровотока в заключении УЗИ будет указано: нарушение кровообращения 2В типа.

Допплерометрия является информативным методом оценки внутриутробного состояния плода, степени тяжести нарушений кровотока в системе мать – плацента–плод, эффективности проводимого лечения, необходимого в случае выявления патологических изменений.

КТР — копчико-теменной размер — длина плода в миллиметрах от копчика до верхушки темени, определяемая в первом триместре беременности. Более детально размеры отдельных частей тела плода возможно измерить начиная со второго триместра беременности. Величина КТР является одним из информативных показателей, по которому можно вычислить срок беременности и предполагаемую дату родов.

ОВ — околоплодные воды — среда обитания плода, в которой он находится до момента рождения, является обязательным пунктом оценки при проведении УЗИ, так как изменение количества и качества околоплодных вод может явиться признаком отклонений в течении беременности. Многоводие – увеличение количества околоплодной жидкости может наблюдаться при инфекции, резус-конфликте, сахарном диабете, пороках развития плода, иногда причина многоводия остается неизвестной. Маловодие – уменьшение количества околоплодной жидкости может иметь место при плацентарной недостаточности, гипоксии плода, пороках развития, инфекции.

Толщина воротниковой складки — воротникового пространства — это скопление жидкости на задней поверхности шеи плода, определяемое при УЗИ в первом триместре беременности в качестве скринингового метода для выявления повышенного риска хромосомной патологии плода. В норме толщина воротниковой складки равна не более 3 мм при ультразвуковом исследовании через переднюю брюшную стенку и не более 2,5 мм при осмотре ультразвуковым влагалищным датчиком.

Фетометрия – это метод ультразвуковой оценки размеров плода, на основе которого возможно определить срок беременности (при проведении фетометрии в 1 и 2 триместрах беременности), оценить соответствие размеров плода сроку беременности, их пропорциональность для выявления патологии развития, вычислить предполагаемый вес плода. Основные параметры, измеряемые при фетометрии:

- БПР – бипариетальный размер (межтеменной, между наиболее удаленными точками теменных костей черепа).

- ОГ – окружность головы.

- ОЖ – окружность живота.

- ДБ – длина бедра.

Диагноз

Гестационный пиелонефрит – это инфекционно-воспалительное заболевание почек, которое впервые возникает во время беременности, так как в этот период имеют место несколько предрасполагающих факторов: это затруднение оттока мочи вследствие сдавления мочевыводящих путей беременной маткой, снижение перистальтики (волнообразного сокращения стенок) мочеточников из-за влияния гормона беременности прогестерона.

Гестационный пиелонефрит чаще развивается во второй половине беременности (после 20 недель).

Гестационный сахарный диабет – это диабет, впервые развившийся во время беременности в связи с перестройкой обмена веществ, направленного на увеличение снабжения развивающегося плода глюкозой. Это заболевание возникает при наличии предрасполагающих факторов (например, наследственной предрасположенности, наличии избыточной массы тела и т. п.) и самопроизвольно купируется после родов, но для женщин, у которых отмечалось данное осложнение, в дальнейшем повышен риск развития сахарного диабета второго типа, обусловленного нарушением чувствительности тканей к инсулину.

Гестоз – осложнение, развивающееся только во время беременности, связанное с нарушением адаптации организма к наличию плодного яйца, приводящее к расстройству функции жизненно важных органов. В тяжелых случаях это осложнение может привести к развитию отека мозга и судорожного синдрома (в данном случае называемого эклампсией), в крайне редких случаях – даже к гибели матери и плода. Типичными проявлениями гестоза являются отеки, появление белка в моче (протеинурия), повышение артериального давления.

Гипоксия плода – комплекс нарушений в организме плода, развивающийся вследствие снижения доставки кислорода, может развиться во время беременности и в процессе родов.

ИЦН — истмико-цервикальная недостаточность – нарушение запирательной функции шейки матки, при котором она укорачивается, размягчается, приоткрывается (данные изменения со стороны шейки должны происходить только накануне родов), что приводит к угрозе прерывания беременности, выкидышу, преждевременным родам. Причинами развития ИЦН могут быть анатомические нарушения (в результате травматичных родов в анамнезе, абортов), патология гормонального фона, а также сочетание этих факторов. Лечение ИЦН заключается в наложении шва на шейку матки, применении специальных акушерских пессариев (вводимых во влагалище и помогающих шейке матки удерживать плод).

Макросомия – таким термином называется крупный плод (вес которого составляет более 4000 г). Формирование крупного плода в некоторых случаях может являться следствием осложнений беременности (например, сахарного диабета), а также привести к развитию осложнений в течении родов – таких, как слабость родовой деятельности, клинически узкий таз (патология родов, при которой рождение плода затруднено и невозможно ввиду несоответствия его размеров тазу матери), акушерские кровотечения.

Незрелая, недостаточно зрелая, зрелая шейка – это стадии готовности шейки матки к родам, определяемые при доношенной беременности с 38-й недели до начала родов, по которым судят о степени биологической готовности всего организма матери к родам. Зрелость шейки матки определяется при влагалищном исследовании на гинекологическом кресле: незрелая шейка матки длинная, обращенная кзади, плотная, шеечный канал закрыт. Зрелая шейка матки располагается по средней оси таза, короткая, мягкая, канал пропускает 2–3 см, соответственно, недостаточно зрелая шейка имеет промежуточные характеристики между незрелой и зрелой.

НЦД — нейроциркуляторная дистония или ВСД — вегетососудистая дистония – это функциональное нарушение работы вегетативной (автономной) нервной системы, не сопровождающееся органическими (т. е. анатомическими) изменениями. Оно может проявляться в виде разнообразных вариантов: чаще всего нарушениями работы сердечно-сосудистой системы (нестабильность артериального давления, боли в области сердца, нарушения ритма и т. п.), дыхательной системы, астенией (общая слабость, апатия, утомляемость) и др.

ОРСТ — общеравномерносуженный таз – это такая форма анатомического сужения таза, при которой все размеры пропорционально уменьшены в одинаковой степени, чаще всего наблюдается у миниатюрных женщин невысокого роста (менее 155 см). В некоторых случаях (при переношенной беременности, крупном плоде) при ОРСТ имеется повышенная вероятность развития в родах клинического несоответствия размеров головки плода тазу матери, что требует особого внимания при ведении родов у данного контингента беременных. При средних размерах плода, хорошей родовой деятельности, отсутствии перенашивания прогноз родов через естественные родовые пути благоприятный.

Предлежание плода – отношение крупной части плода (головки и тазового конца) к входу в малый таз. Чаще всего предлежание у плода бывает головное, когда ко входу в таз предлежит головка, она будет первой проходить по родовым путям и рождаться. Реже встречается тазовое предлежание, которое подразделяется на чисто ягодичное (предлежат ягодички плода, ножки выпрямлены и вытянуты вдоль туловища), ножное (предлежат стопы плода), смешанное ягодичное (плод как бы сидит «по?турецки», предлежат и ягодицы, и стопы).

ПОНРП — преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты – патология, при которой отделение плаценты от стенки матки происходит до момента рождения плода (может наблюдаться при беременности и в родах), что сопровождается внутриматочным кровотечением, болями, гипертонусом матки, в тяжелых случаях угрожает жизни матери и плода, требует экстренной госпитализации и срочного родоразрешения.

Предлежание плаценты – аномалия прикрепления плаценты, при которой она располагается не в верхней части матки (как это должно быть в норме), а в нижнем сегменте, перекрывая внутренний зев шейки матки, что представляет серьезную опасность для матери и плода, так как может привести к развитию массивного кровотечения. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, беременные с предлежанием плаценты заблаговременно госпитализируются в родильный дом, родоразрешаются путем планового кесарева сечения, не дожидаясь развития родовой деятельности.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного – заболевание, развивающееся в результате несовместимости крови матери и плода, чаще по системе резус-фактора – резус-конфликта (при котором мать с резус-отрицательной кровью беременная резус-положительным плодом), реже – по системе АВО (то есть по группе крови, если мать с первой группой крови беременна плодом со второй, редко – с третьей группой крови). При данной патологии в организме матери образуются антитела к эритроцитам плода, что приводит к их распаду – гемолизу, поражаются головной мозг, печень, почки плода.

СЗРП — синдром задержки развития плода, синоним – ЗВУР (задержка внутриутробного развития плода) – это отставание размеров плода от норм, характерных для определенного срока беременности, развивающееся вследствие нарушения питательной функции плаценты при плацентарной недостаточности, пороках развития плода, инфекции. СЗРП диагностируется при фетометрии (см. выше), выделяется симметричная форма (при которой в одинаковой степени отстают рост и вес плода) и асимметричная (при которой рост плода соответствует норме, но снижается вес). Необходимо помнить, что отставание фетометрических параметров ни в коем случае не означает, что ребенок будет отставать и в нервно-психическом развитии.

ХФПН — хроническая фетоплацентарная недостаточность – это патология, при которой нарушается одна или несколько функций плаценты (питательная, дыхательная, эндокринная и т. п.). Данное осложнение развивается вследствие наличия у матери серьезных хронических заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хронический пиелонефрит, хроническая анемия и др.), особенностей акушерско-гинекологического анамнеза (аборты, выкидыши, воспалительные заболевания матки), осложнений беременности (гестоз, угроза прерывания, перенашивание и др.).

Надеемся, что понимание акушерских терминов поможет избежать совершенно ненужных волнений и чувства тревоги за здоровье будущего малыша, закономерно возникающих в результате непонимания специфического врачебного языка.

Возможно, вам будут интересны статьи «4 месяц: течение беременности» и «Питание беременной: морепродукты» на сайте mamaexpert.ru

www.9months.ru