Сделки взаимосвязанные — это что такое? Ответственность за взаимосвязанные сделки :: BusinessMan.ru

Сделки взаимосвязанные – термин, достаточно важный в рамках гражданско-правовых взаимоотношений в нашем обществе. Нередко к нему прибегают законодательные органы, несмотря на то, что легального определения и по сей день не было разработано окончательно. Во многом распространенным понятие «сделки взаимосвязанные» стало среди правоприменителей по этой же причине – нет единого варианта трактовки термина, что допускает попытки «перетянуть одеяло на свою сторону».

Законы, правила, трактовки

Законы нашей страны в настоящее время не дают точного определения термину «сделки взаимосвязанные». Аналитики ожидают, что этот вопрос решит судебная власть, но разъяснений пока нет, что особенно сложно на фоне достаточно разнообразной юридической практики, существенно затрудняющей ведение дел.

Цивилисты и специалисты, по работе вынужденные так или иначе трактовать понятие, сходятся в том, что необходимо дополнение девятой главы ГК соответствующим определением. Это позволит раз и навсегда решить споры, связанные с тем, можно ли в конкретном случае говорить, что имеют место сделки взаимосвязанные либо понятие неприменимо к ситуации.

Кроме законов, рассматривающих деятельность юридических лиц, понятие «взаимосвязанная сделка», определение его важно и для 28-го федерального закона, посвященного конкуренции на рынке и защите этого явления. Таковые сделки рассматриваются в Налоговом кодексе и некоторых статьях законов, посвященных банкротству.

Понятия и законы

Для антимонопольного законодательства взаимосвязанные сделки – это явление, которое нужно учитывать, контролируя концентрацию в экономике страны. Что касается корпоративных законов, то для них явление играет важную роль с точки зрения корректности процедур, связанных со сделками, классифицируемыми как крупные. Кроме того, при заключении разнообразных сделок для корпоративного законодательства на первый план выходит понятие заинтересованности. А оно во многом основано как раз на взаимосвязанных сделках.

Теория на практике

О чем идет речь? Например, при заключении достаточно крупной сделки руководители компании могут получить неплохую выгоду, если раздробят ее на несколько относительно небольших. Наиболее часто такую практику можно подметить в работе акционерных обществ. Это позволяет избежать запроса разрешения у собрания акционеров.

Но если изучить 28-й закон, посвященный конкуренции и защите этого явления, можно узнать из седьмого пункта, что взаимосвязанные сделки – это такие, которые можно заключать лишь в случае получения одобрения антимонопольного органа. Это касается таких сделок, в которых оперируют акциями, правами на имущество либо самим имуществом. ФАС должны согласовать запланированное мероприятие, когда объектом будут нематериальные активы, балансовая стоимость которых – 20% балансовой стоимости ОС. Очевидно, пытаясь обойти законы и дробя единую сделку на много мелких, руководители тем самым совершают неправомерные поступки.

Банкротство

Федеральный закон, посвященный несостоятельности юридических лиц, предполагает использовать взаимосвязанные сделки для целей определения ограничений: какие сделки организовать можно, а какие уже нельзя. Если уже открыто дело о банкротстве, это накладывает определенные рамки на заключение договорённостей, поэтому взаимосвязанные сделки, кредит и залог становятся ключевыми для предприятия. Стоит также помнить, что в 2009 году появилась новая глава, допускающая оспаривание сделок, заключенных предпринимателем, применительно к которому рассматривается вопрос банкротства.

Взаимосвязанные сделки – это какие?

Чтобы понять, относятся ли сделки к этой категории, суд анализирует различные параметры, на основе чего и делает заключение. Есть ряд критериев, при удовлетворении которых можно говорить о взаимной связи. Некоторые из них уже стали традиционными для судебных органов при проведении слушаний в России, в то время как иные еще только изучаются. Аналитики предполагают, что едва удастся систематизировать критерии, как на их основе будет выведено определение, позволяющее говорить о принадлежности сделок к взаимосвязанным.

Нередко взаимосвязь объективно объясняется, если одна сделка плавно вытекает из другой. Иногда субъективные причины провоцируют явление взаимной связи, например, общая цель, которую преследует цепь взаимосвязанных сделок. Банкротство, последний покупатель – эти два аспекта привлекают особенное внимание суда и служат одним из показателей взаимной связи, сопряженной со стремлением предпринимателя уйти от ответственности.

АО: взаимосвязанные сделки

Говоря об акционерных обществах, нельзя не упомянуть федеральный закон. В 78-й статье рассматривается понятие взаимосвязанных сделок. Предполагается, что таковые заключаются, чтобы юридическое лицо отчуждало, приобретало некоторое имущество косвенно либо прямо. Эта статья дает определение крупной сделке как такой, чья стоимость – четверть балансовой стоимости активов. Оценка производится на тот момент, когда принимается решение в пользу сделки. В качестве исключений выступают такие договоренности, которые сопровождают хозяйственную деятельность в ее обычном течении. Проводит подробные семинары, рассматривающие взаимосвязанные сделки с заинтересованностью, «Вегас Лекс». Компания довольно известна в России и работает с 1995 года.

Из крупных сделок очевидно следует понятие взаимосвязанных. К таковым можно при желании отнести совершенно любые, заключаемые некоторым предприятием, и нет даже временных рамок для установления взаимной связи между двумя явлениями. Эта неточность – существенная проблема действующих нормативов. Совместно владеющие некоторым бизнесом лица могут в наши дни использовать такое несовершенство законодательства, на фоне чего открывать судебные тяжбы, принимающие затяжной характер. Как правило, преследуемая цель – давление на прочих участников, акционеров.

А что на практике?

Если изучить судебные дела, в ходе которых рассматривались взаимосвязанные сделки по 223 ФЗ, можно заметить, что обычно суд классифицирует явлением мероприятия, довольно очевидно преследующие одну и ту же цель. Взаимную связь судьи выявляют именно на фоне выводов о том, каковы были реальные цели в каждом конкретном случае.

Взаимосвязанные сделки для целей определения крупной сделки это такие, которые можно было бы объединить в одну, но при таком подходе она оказалась бы требующей одобрения. Впрочем, строго ограниченных критериев не существует, поэтому обстоятельства, позволяющие говорить о взаимной связи, судья выбирает исходя из личного взгляда на дело, из специфики случая. Сделки по своему виду, характеру нередко оказываются таковы, что аналогичных случаев в судебной практике еще не было, что и вынуждает юристов буквально «изобретать позицию на ходу».

Можно заметить, что если уже имелся прецедент, когда судья принял решение в пользу классификации сделок как взаимосвязанных, то в будущих процессах при достаточной схожести ситуаций юристы стараются сохранить этот подход.

Улучшения и стабильность

В последние несколько лет корпоративное законодательство в нашей стране во многих аспектах стало гораздо более совершенным, нежели то было ранее. И все же некоторые вопросы остаются спорными, не будут исключением и взаимосвязанные сделки. Судебная практика показывает, что ФЗ под номером 208 от 1995 года и под номером 14 от 1998 года недостаточны, чтобы внести ясность в систему. Более того, термин «взаимосвязанные сделки» нередко используется к собственной выгоде с целью запутать суд, отстоять свою точку зрения – но без реального основания к применению такого понятия.

Ясность терминологии важна не только в разрезе определения крупных сделок и стабилизации ситуации с ними, то есть исключения обхождения законов. Если обратить внимание на федеральный закон под номером 208, а конкретно – на первый пункт 75-й статьи, можно заметить, что тут взаимосвязанные сделки рассматриваются в рамках интересов акционеров некоего общества. Речь идет о выкупе компанией некоторого объема акция (вплоть до 100%) в случае, когда принимают решение в пользу крупной сделки. Таковую должны одобрить на собрании акционеров и, если результаты были не в пользу сделки или акционеров вовсе не пригласили на такое мероприятие, тогда возникает вопрос о выкупе акций обратно.

Квалификация на практике

Выводы о том, квалифицирует ли суд сделки как взаимосвязанные или воздержится от этого, можно предварительно делать, проводя сравнение конкретного случая с уже зафиксированными в судебной практике ранее. Стоит помнить, что обычно ответственность за взаимосвязанные сделки ложится на руководителя того предприятия, относительно которого производится расследование и рассмотрение в суде.

Итак, ключевые критерии, позволяющие говорить о связи между сделками и разбиении одной крупной на несколько мелких с целью обхода законов:

- субъекты совпадают;

- сделки влияют друг на друга;

- мероприятия зависимы;

- хозяйственная цель единая для всех сделок.

Как отвести подозрение?

Самый надежный метод, позволяющий снять с себя подозрение – это доказать, что все перечисленные критерии для рассматриваемых судом сделок неприменимы.

Что касается состава субъектов, то тут предполагается, что сделки спланированы одними и теми же лицами, заключены ими. Это могут быть юридические лица или физические. Суд может постановить, что в результате совершенной цепочки имущество оказалось во владении одного юридического лица, что и является критерием взаимной связи.

С другой стороны, известен прецедент, когда в дело были представлены договора о получении кредитов, обеспеченные договорами поручительства, при этом заемщиками были несколько лиц, что не позволило сделки классифицировать как взаимосвязанные. Суд постановил, что для каждого мероприятия были характерны собственные обязанности, права.

Лица и группы лиц, а также их цели

Суд может признать взаимосвязанной группой лиц контрагентов одного предприятия. Это основывается на тексте федерального закона, принятого в 2006 году под номером 135. Также допускается причислять к группе лиц несколько аффилированных. Это допустимо, исходя из текста принятого в 1991 году закона под номером 948-1.

Такие явления, позволяющие группировать лица, могут стать причиной классификации заключенных с ними сделок как взаимосвязанных. В рамках рассмотрения дела суд выявляет аспекты хозяйственного взаимодействия. Если таковое обнаружено между лицами, организующими сделку, тогда речь идет о взаимной связи.

Единая цель, в свою очередь, рассматривается в разрезе результатов, даваемых цепочкой сделок. Если все они позволяют прийти к некоему единому итогу, тогда суд может вынести приговор, оценив мероприятие как взаимосвязанное. Это работает в том случае, когда удается доказать, что аналогичного результата можно было бы достичь всего лишь одной сделкой, но ее осознанно избежали, чтобы обойти необходимость собрания акционеров.

Впрочем, общей цели между сделками может не быть. В этом случае есть вероятность, что суд таковые не признает взаимосвязанными, но она не равняется 100%, многое зависит от других критериев.

Виновны – не виновны

Если предприятие в суде смогло доказать, что цепочка сделок, подозреваемых в том, что они взаимосвязаны, состоит из мероприятий, порождающих обязанности, права (это условие должно соблюдаться для каждого), тогда есть вероятность очистить свою репутацию от любых подозрений. А вот выводы о том, какие есть связи у цепочки сделок, суд будет делать, анализируя направленность каждой отдельной операции. Производится это даже в том случае, когда объекты отличаются.

О чем идет речь? В качестве объекта обычно выступает некоторое имущество, права. Если суд усмотрит, что цепочка сделок имеет единое назначение, это будет критерием признания взаимосвязи. С другой стороны, если этот критерий у суда окажется единственным, позволяющим признать несколько мероприятий взаимосвязанными, тогда обвинению придется отказаться от своей позиции: сам по себе он считается недостаточно веским.

Пример

Имела место ситуация, когда некое акционерное общество заключило договор аренды. По нему на правах временного пользования оно передавало гостиничный комплекс, а точнее, несколько специализированных помещений в нем. Кроме него, действовали и другие договора аренды, распространявшиеся на иные части комплекса. Суд постановил признать договора не взаимосвязанными, поскольку предметы отличались.

А что со временем?

Этот критерий – один из наиболее важных для суда, рассматривающего вопрос признания сделок связанными друг с другом. Принято считать, что к сомнительным с рассматриваемой точки зрения относятся такие мероприятия, которые имели место либо одновременно, либо в довольно ограниченном временном промежутке.

Некоего конкретного решения судебная практика по этому аспекту и по сей день не имеет. Известно много случаев судебной практики, когда окончательное решение было принято в пользу признания сделок не взаимосвязанными, так как между ними по времени наблюдался довольно значительный разрыв. А вот заключение нескольких договоров в один день сразу подрывает репутацию компании и порождает подозрения в том, что сделано это было в такой форме, а не в форме единого договора, с одной целью – избежать вынесения вопроса на обсуждение акционеров.

Какой временной промежуток еще считается подозрительным, а какой не вызывает сомнений и позволяет говорить об отсутствии взаимной связи? В отсутствие конкретных нормируемых законом показателей многое будет зависеть от особенностей конкретного дела, но в общем случае рассматривают финансовый год. Поскольку этот временной промежуток важен для бухгалтерского учета и составления отчетности, а зачастую играет важную роль в корпоративных мероприятиях, считается целесообразным говорить о возможной взаимосвязи только применительно к тем сделкам, которые имели место в рамках одного такого периода.

Доказательства и антидоказательства

Арбитражный суд РФ постановил, что истец, полагающий, что некоторое предприятие «провернуло» несколько взаимозависимых сделок, должен представить в инстанцию доказательства своей позиции. На основании представленной информации судья может принять решение о присвоении этой классификации или отказе признания мероприятий таковыми.

Если истец представляет информацию, из которой следует удовлетворение нескольким указанным ранее критериям, но в то же время очевидно следует и факт того, что каждый из договоров сопряжен с уникальными обязанностями, правами, решение будет в пользу руководителя предприятия, заключившего сделки. Проще говоря, суд сделает вывод, что взаимосвязи не имеется.

Чтобы предупредить разлад внутри компании, следует принять внутреннее положение, регулирующее особенности заключения крупных сделок, где прописать в том числе аспекты заинтересованности сторон. Нужно помнить, что признание судом цепочки сделок взаимосвязанными не ведет к их аннулированию. Единственное, что следует из этого факта – это требование получения одобрения у совета акционеров, собрания директоров.

businessman.ru

Признание сделок взаимосвязанными. Критерии практики в условиях законодательного вакуума

В этой статье:Когда сделки между одними и теми же лицами не взаимосвязаныЯвляется ли единое назначение признаком взаимосвязанностиЧем взаимосвязанность сделок отличается от их взаимозависимости

Несмотря на то что корпоративное законодательство за последние годы претерпело значительные изменения, некоторые вопросы по-прежнему остаются неразрешенными. Так, ни Федеральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (закон № 14-ФЗ), ни Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (закон № 208-ФЗ), используя термин «взаимосвязанные сделки» при решении вопроса об отнесении их к крупным или с заинтересованностью, не содержат легального определения взаимосвязанности. Между тем ясность в этом вопросе важна не только для того, чтобы отнести сделку к крупной и знать, нуждается ли она в одобрении и будет ли действительна без такого одобрения. Это необходимо еще и потому, что в соответствии с пунктом 1 статьи 75 закона № 208-ФЗ акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, где они голосовали против одобрения либо не принимали участия в голосовании. Итак, легальное определение взаимосвязанной сделки отсутствует. Но из последней судебной практики можно сделать некоторые выводы о возможной квалификации сделок как взаимосвязанных и о критериях, на основании которых суд пришел к соответствующему выводу.

Единый субъектный состав

Основные критерии для квалификации сделок как взаимосвязанных можно найти в практике Высшего арбитражного суда и свести к следующим: единый субъектный состав сделок, взаимная зависимость и влияние сделок друг на друга, единая хозяйственная цель сделок (определение от 25.10.07 № 13050/07). Если компания сможет доказать отсутствие этих критериев, то сделки нельзя будет считать взаимосвязанными (определение ВАС РФ от 30.11.07 № 15455/07, постановления ФАС Московского округа от 26.01.09 № КГ-А40/11123-08, Поволжского округа от 25.03.09 № Ф65-18087/2008).

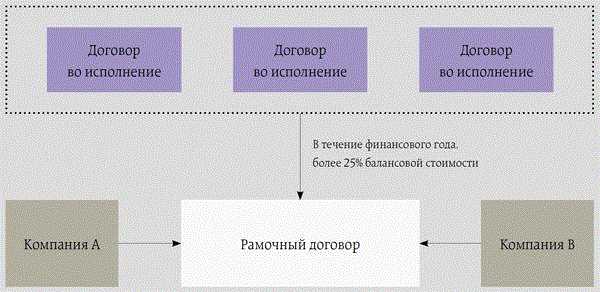

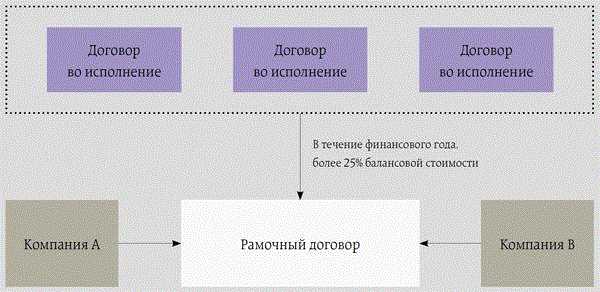

Субъектный состав сделок предполагает, что сделки заключены или планируются к заключению одними и теми же лицами (физическими или юридическими) (см. схему 1). Например, ВАС РФ признал взаимосвязанными сделки, в результате которых «все имущество в конечном итоге оказалось в собственности одного лица» (постановление от 27.08.02 № 1720/02). Но в то же время посчитал, что «кредитные договоры, в обеспечение которых подписаны договоры поручительства, заключены банком с разными заемщиками и порождают самостоятельные права и обязанности» (постановление от 21.10.03 № 10030/03).

Контрагенты могут входить в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.06 № 135-ФЗ или являться аффилированными лицами исходя из нормы статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Принадлежность к одной группе лиц или взаимоаффилированность контрагентов может быть квалифицирована как одно из оснований для рассмотрения сделок в качестве взаимосвязанных. То есть этот критерий предполагает прямое хозяйственное взаимодействие между сторонами, заключающими сделки.

Общая цель и направленность

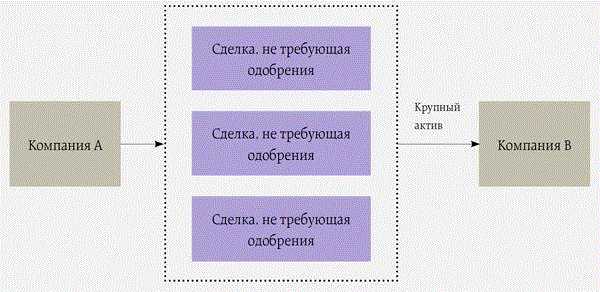

Общая (единая) цель сделки предполагает, что каждый из договоров направлен на достижение некого единого результата. Вместо различных договоров можно было бы заключить один, а заключение множества договоров вызвано исключительно соображениями целесообразности (см. схему 2). Отсутствие общей цели при совершении сделок между компаниями позволяет сделать вывод о том, что сделки, совершенные данными лицами, не взаимосвязаны (постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.03 № 10030/03, определение ВАС РФ от 16.03.10 № ВАС-2440/10, постановление ФАС Центрального округа от 08.09.03 № 48-3333/02-10).

Для признания сделок невзаимосвязанными каждая из них должна порождать у сторон самостоятельные права и обязанности (определение ВАС РФ от 02.08.07 № 8115/07). На наличие взаимозависимости будет указывать единая направленность сделок, хоть и совершенных в отношении разных объектов. Так, Президиум ВАС РФ указал на то, что, если имущество, являющееся предметом (объектом) сделки, имеет единое назначение, этот признак учитывается судами как признак взаимосвязанности сделок (постановление от 28.01.03 № 7291/02).

В то же время для квалификации сделок как взаимосвязанных недостаточно только единого объекта или тождественной природы заключаемых договоров. Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.12.02 по делу № А56-4780/02 отмечается, что заключенный акционерным обществом договор аренды был направлен на передачу во временное владение и пользование помещений гостиничного комплекса, имеющих специализированное назначение. Договор не взаимосвязан с другими договорами аренды, заключенными обществом по поводу иных помещений того же гостиничного комплекса, так как заключен по поводу иного предмета.

Названный критерий является, пожалуй, одним из самых значительных при квалификации сделок как взаимосвязанных. Он предполагает, что сделки заключены одновременно либо в определенном и ограниченном периоде времени (постановления ФАС Московского округа от 14.01.03 по делу № КГ-А40/8643-02, Северо-Западного округа от 20.06.02 по делу № А56-32339/01).

В судебной практике нет однозначной позиции по этому критерию. Суды ограничиваются лишь общими временными категориями. Так, например, ФАС Московского округа в постановлении от 14.01.03 № КГ-А40/8643-02 указал, что «доводы кассационной жалобы о взаимосвязанности с другой сделкой купли-продажи не подтверждаются материалами дела, поскольку между указанной сделкой и сделкой по данному делу имеется временной разрыв». А в постановлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа в качестве признака взаимосвязанности сделок было указано на то обстоятельство, что сделки были совершены в один день (от 19.03.04 № А28-7021/2003-201/22).

Представляется, что максимальным временным промежутком заключения сделок и квалификации их как взаимосвязанных является один финансовый год. Именно этот срок действующее законодательство устанавливает как максимальный отчетный период для ведения бухгалтерского отчета, а также проведения корпоративных мероприятий (очередных, годовых общих собраний по подведению итогов хозяйственной деятельности) (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Именно истечение предыдущего финансового года позволяет компании объективно оценить результаты деятельности и отразить финансовые и управленческие параметры в годовом отчете, который является обязательным документом организации (подп. 11 п. 1 ст. 48 закона № 208-ФЗ, подп. 6 п. 2 ст. 33 закона № 14-ФЗ).

Взаимозависимость между собой

По мнению Высшего арбитражного суда, для признания сделок взаимозависимыми истцам необходимо представить суду доказательства «взаимовлияния и взаимозависимости, позволяющих сделать вывод о взаимосвязанности оспариваемых сделок» (постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.03 № 10030/03). Однако, если удастся доказать, что каждый из оспариваемых договоров порождает для сторон самостоятельные права и обязанности, это будет свидетельствовать об отсутствии какой-либо взаимосвязанности между ними (постановление ФАС Московского округа от 14.11.07 по делу № КГ-А40/4073-07).

Рассматриваемый критерий является второй составной частью обозначенного выше критерия единой направленности и цели сделки и не может рассматриваться без причинно-следственной связи с ним. Например, телекоммуникационная компания «Альфа» заключает ряд договоров купли-продажи оборудования и возмездного оказания услуг с компанией «Бета». По одному договору купленное телекоммуникационной компанией «Альфа» оборудование предназначается для оказания услуг по передаче данных. Для функционирования и подключения купленного по первому договору оборудования необходимо провести наладочные и тестовые работы с этим оборудованием для его нормальной и бесперебойной работы. Для этих целей телекоммуникационная компания «Альфа» заключает ряд договоров возмездного оказания услуг с той же компанией «Бета» для того, чтобы сотрудники последней провели необходимые наладочные работы с этим оборудованием и фактически запустили его в работу. Иными словами, договор купли-продажи оборудования для оказания услуг по передаче данных «находится в функциональной зависимости» от других договоров возмездного оказания услуг, без которых оборудование не сможет надлежащим образом функционировать и использоваться. Таким образом, можно сказать, что и договор купли-продажи оборудования, и договоры возмездного оказания услуг на подключение данного оборудования, заключенные между телекоммуникационной компанией «Альфа» и компанией «Бета», будут считаться взаимосвязанными (см. схему 1).

Вопрос в тему

Как отграничить взаимосвязанные сделки, требующие одобрения, от сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности?

В каждом случае этот вопрос решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Особое значение для суда будут иметь правовая природа сделки и цель ее совершения (постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.05 по делу № 12856/04).

Как быть в ситуации, когда сделка содержит в себе одновременно и критерии взаимосвязанности, и обычной хозяйственной деятельности?

Одним из вариантов решения данного вопроса может быть утверждение Положения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, в котором будут отражены критерии взаимосвязанности сделок при одобрении их как крупных или сделок с заинтересованностью, а также определены критерии сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, которые не подлежат одобрению.

Является ли признание сделок взаимосвязанными безусловным основанием для признания их недействительными?

Нет, само по себе признание судом сделок взаимосвязанными или невзаимосвязанными, подлежащими одобрению советом директоров или общим собранием, не является основанием для признания их недействительными. В качестве такого основания выступают наличие неблагоприятных последствий, возникающих у общества или участников в результате их совершения, цели сторон, намерение ущемить интересы участников и наличие убытков для общества от сделки.

Схема 1. Единый субъект и предмет сделок

Схема 2. Общая цель и направленность сделок

Схема 1. Единый субъект и предмет сделок

www.law.ru

Взаимосвязанные сделки с заинтересованностью. Каковы критерии квалификации взаимосвязанных сделок? :: BusinessMan.ru

Действующее законодательство никак не трактует понятие «взаимосвязанная сделка», что дает широкие возможности для толкования термина корпоративными юристами и судами как угодно. Тем не менее взаимосвязанные сделки – это важный элемент гражданско-правовых взаимоотношений в обществе. Только закон об акционерных обществах рассматривает термин и приравнивает его к понятию «крупная сделка». Это может быть не одна сделка, а несколько, направленных на приобретение или отчуждение имущества. Стоимость сделки должна равняться 25% от балансовой стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

На практике юристы трактуют понятие «взаимосвязанные сделки» как договоры, объединенные единой целью. Суды также не имеют четкого понимания термина и в контексте каждого отдельного дела трактуют по-разному.

Толкование терминов

Связанные сделки – термин, не содержащийся ни в одном законодательном акте, тем не менее он упоминается во множестве судебных разбирательств. Поэтому определить связанную или несколько взаимосвязанных сделок можно только по косвенным признакам.

Если совпадают стороны договора, то это первый признак, который может подтверждать установление определенной цепочки подставных фирм. Но в итоге получать имущество может и истинный приобретатель.

Следует обращать внимание на срок и предмет сделки. Если недвижимость распродается по частям за определенный короткий промежуток времени, то это второе подтверждение связанной сделки. Цель сделки также может являться подтверждением взаимосвязи, тем более если она выходит за рамки стандартной деятельности конкретного предприятия. Теперь рассмотрим, кто принимает участие в такой сделке.

- Выгодополучатель — это человек, юридическое лицо, которое является конечным получателем продаваемого имущества, даже если оно скрывалось за несколькими трастовыми договорами.

- Единоличное лицо исполнительного органа. В контексте взаимосвязанных сделок такое лицо рассматривается как должность, на которую возложены функции по управлению определенного предприятия. Такому лицу может быть выдана доверенность на выполнение определенных функций, либо они могут подтверждаться в уставе. Главное, чтобы в документах было четко определено, какие контракты и на какие суммы может подписывать директор предприятия.

Практическое применение

Чтобы уйти от требований действующего законодательства, многие АО разбивают крупные сделки на несколько мелких. Это выгодно, когда за сделками АО следит антимонопольный комитет и при заключении крупного договора обязательно требует его согласования. Также можно укрыться от обязанности согласовывать сделку с собственниками предприятия, если руководитель может подписывать договоры только до определенной суммы.

Критерии, определяющие взаимосвязанную сделку

Если опираться на судебную практику, то можно сделать следующий вывод: судьи руководствуются определенными параметрами, чтобы сделать определенное заключение.

Единый субъективный состав

В данном контексте суд старается усмотреть взаимную связь между сделками и то, каким образом они влияют друг на друга. Предприятия, которые смогли доказать влияние конкретных договорных отношений друг на друга, выигрывали суды.

Судьи могут руководствоваться и субъективным составом сделок. Имеется в виду, что даже если есть возможность доказать полное отсутствие связи по договорам, если в итоге покупатель стал собственником определенного имущества, сделки признают взаимосвязанными.

Единая цель и направленность

Взаимосвязанные сделки с заинтересованностью в том, чтобы достичь единого результата, могут квалифицироваться как взаимосвязанные, но не во всех случаях. Если заключаются договоры между разными контрагентами, но цель единая, и все договора порождают одинаковые права и обязанности, то взаимосвязь легко установить. Если же сделки совершаются только между двумя сторонами, но каждая из них порождает разные права и обязанности, то такие отношения не могут быть взаимосвязанными.

Временные рамки

Этот критерий чаще всего учитывается при рассмотрении судебных дел. Суд принимает во внимание, были ли все сделки заключены одновременно либо с определенным интервалом. Считается, что максимальный срок взаимосвязанных сделок – это один финансовый год. Естественно, если удастся доказать, что каждая из сделок стала результатом самостоятельных прав и обязанностей, то ни о какой взаимосвязи не будет и речи.

Временные рамки никогда не рассматриваются без установления факта единой направленности и целей сделок.

Как применяются выявленные критерии

Появляется проблема, когда само предприятие выявило все признаки взаимосвязи между сделками. В этой ситуации рекомендуется следующее:

— создание локального документа под названием «Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью»;

— утверждение Положения уполномоченным на то органом, к примеру, советом директоров или общим собранием акционеров.

Одобрение взаимосвязанных сделок должно проводиться отдельным протоколом. Положение и протоколы призваны систематизировать и квалифицировать крупные и связанные между собой сделки и определить те хозяйственные отношения, которые не подлежат одобрению управленческими органами. Такие локальные документы позволят снизить риски оспаривания сделок в суде.

В Положении следует обязательно подробно описать признаки взаимосвязанных сделок.

Одобрение взаимозависимых сделок с заинтересованностью

Для контроля за действиями исполнительных органов и исключения варианта получения личной выгоды необходимо получение решения об одобрении взаимосвязанных сделок со стороны управляющего органа и собрания акционеров. Одобрение должно обязательно предшествовать самой сделке. В то же время, если сделка была проведена, и только потом было получено одобрение, то признать ее недействительной только на этом основании невозможно. В момент заключения договора ведь никто не возражал.

Как правило, одобряет взаимосвязанные сделки совет директоров. Главное, чтобы ни один из членов совета не имел личной заинтересованности в сделке. Если хотя бы один из них заинтересован в ней, то он не имеет права голосовать. Когда последних лиц больше, то одобрение может проводиться только на общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров обязано одобрять сделку в следующих случаях:

— если отчуждаемое имущество составляет 2% от балансовой стоимости активов и более;

— если отчуждаются акции, которые составляют 2% от ранее размещенных;

— другие эмиссионные ценные бумаги, планируемые к реализации.

После вынесения решения обязательно оформляется протокол об одобрении взаимосвязанных сделок. Решение должно приниматься обычным большинством голосов, только без участия акционеров, которые заинтересованы в сделке. Отстранение таких участников общества является своеобразной защитой остальных акционеров от непорядочных действий.

Крупные сделки

Так же как и взаимосвязанные сделки, крупные имеют разную трактовку, в зависимости от организационно-правовой формы предприятия.

- ООО. Для таких юридических лиц сделка признается крупной, если реализации или приобретению подлежит более 25% от общей стоимости всего имущества предприятия. В уставных документах могут предусматриваться другие ограничения.

- АО. В этом случае сделка признается крупной, если приобретается или продается имущество, равное размеру 25 и более процентов от балансовой стоимости всех активов юридического лица.

- Унитарное предприятие. В этом случае для целей определения крупной сделки и взаимосвязанной сделки используется размер уставного фонда. Сделка не должна превышать 10% от уставного капитала либо в договоре общая стоимость не должна превышать МРОТ более чем на 50 тысяч раз. Размер сделки о продаже имущества определяется на основании бухгалтерского учета предприятия. Если имущество приобретается, то величина сделки определяется по общей стоимости договора.

Решение о крупной сделке может быть принято исключительно с согласия собственника, которым выступает в данном случае РФ. Если согласие не получено, то она может быть признана несостоятельной. Поэтому руководители унитарных предприятий обязаны практически любую сделку согласовывать с уполномоченным органом.

В случае с государственными и муниципальными предприятиями стоимость продажи не должна превышать 10% от балансовой стоимости активов организации. Уставными документами может быть установлен другой граничный размер для определения крупной сделки.

Так же как и в ситуации с унитарными предприятиями, руководители государственных и муниципальных учреждений обязаны практически любую сделку согласовывать с уполномоченными органами РФ. Если этого не сделать, то практически любая хозяйственная сделка может быть признана недействительной.

Руководителю предприятия необходимо обратиться в комиссию, которая согласовывает подобные сделки с определенным пакетом документов.

Это:

— заявление о предварительном согласовании сделки;

— копии отчетности за последний финансовый год;

— копия проекта согласуемого договора;

— если речь идет о продаже или покупке имущества, то прилагается отчет об оценочной стоимости такого;

— придется приложить сведения о существующей кредиторской и дебиторской задолженности.

На принятия решения отводится 30 календарных дней.

Правила, которые направлены для целей определения взаимосвязанных сделок и крупных сделок, не распространяются на обычные хозяйственные договоры. Хотя в законодательстве нет определения словосочетанию «текущая хозяйственная деятельность юридического лица». В то же время суды имеют примерно одинаковое мнение при определении текущей деятельности предприятия. Это:

— договоры, которые призваны снабдить предприятие материалами и сырьем, чтобы запустить производственный процесс;

— сделки, направленные на реализацию товаров или услуг;

— кредитные договоры для осуществления текущих хозяйственных операций.

Многие судьи обращают внимание на виды деятельности предприятия, то есть считают, что уставная и обычная деятельность приравниваются.

Оспаривание крупных и взаимосвязанных сделок

Чтобы оспорить сделку, необходимо наличие признаков взаимосвязанных сделок и крупных сделок, а именно:

— доказать, что сделка имеет общую цель, конкретные временные рамки и присутствует единый субъективный состав;

— должно иметь место нарушение охраняемых законом прав и интересов членов акционерного общества или другого юридического лица;

— сделка могла привести к причинению ущерба либо могла стать причиной возникновения неблагоприятных последствий для юридического лица, его учредителей.

Доказательств о размере убытков в таких судебных тяжбах не требуется.

Понятие «взаимосвязанная сделка» подразумевает прямой умысел в ее совершении. Если в момент заключения сделки было не очевидно, что для юридического лица она невыгодна, то доказать какой либо умысел невозможно. Доказать вину руководства предприятия можно только тогда, если будет установлено, что сделка не планировалась к исполнению.

Когда в иске может быть отказано

Пленум ВАС РФ разъясняет подробно, в каких случаях в иске может быть отказано:

— если в суд обращается истец с требованием признать определенную сделку недействительной, а решение о заключении договора было одобрено общим собранием, но истец не принимал в нем участия, то очень важно, насколько бы его голос повлиял на принятое решение;

— на момент подачи иска сделка была совершена в установленном порядке;

— ответчик не знал и не должен был знать о том, что другая сторона нарушает требования, предусмотренные законом и уставными документами о согласовании сделки.

Что нового в порядке заключения крупных сделок в этом году

С начала года 2017 вступил новый порядок, регулирующий заключение крупных сделок, где определяется следующее:

- Теперь, если сделка совершенно не связана с основной деятельностью предприятия, она может быть признана недействительной. В таком же ракурсе будут рассматриваться и сделки, которые могут даже опосредованно влиять на прекращение деятельности предприятия либо изменять его вид деятельности. Эти показатели не касаются договоров аренды и лицензионных сделок.

- Теперь в момент отчуждения имущества потребуется сопоставить балансовую стоимость активов и цену реализации либо балансовую стоимость. Совет директоров АО должен учитывать рыночную стоимость.

- Договор должен обязательно содержать заключение с информацией о том, какие могут быть последствия заключения сделки, насколько она целесообразна.

- Взаимосвязанная крупная сделка теперь может согласовываться как до ее заключения, так и после. Предприятия теперь вправе самостоятельно расширять или сокращать перечень сделок, которые подлежат согласованию управляющим органом. Также можно устанавливать верхний и нижний предел для договоров по приобретению или отчуждению имущества.

- Право на оспаривание крупной сделки ограничено, теперь можно принять такое решение только советом директоров. В процессе оспаривания не требуется доказывать убыточность сделки. Оспорить взаимозависимую сделку может участник, у которого во владении не менее 1% доли.

Несмотря на обширную судебную практику, до сих пор является дискуссионным вопросом зависимость сторон сделки друг от друга, ведь она должна строиться исключительно на взаимосвязи прав и обязанностей, исполнении. Многие правоведы до сих пор считают, что в данном случае имущественное состояние организации совершенно не должно влиять на квалификацию договора как крупного. То же самое мнение существует и относительно срока заключения сделок. Не факт, что сделки взаимосвязаны, если они заключаются на протяжении 6 или 12 месяцев. Проще говоря, каждая ситуация требует подробного рассмотрения. Такие аргументы актуальны для материнских и дочерних предприятий, когда перепродажа имущества является обычной практикой. Поэтому очень важно отобразить в корпоративных документах, что является крупной и взаимосвязанной сделкой.

businessman.ru

События / Адвокатский кабинет Ясенкова А.Н.

В этой статье:

Когда сделки между одними и теми же лицами не взаимосвязаны?

Является ли единое назначение признаком взаимосвязанности?

Чем взаимосвязанность сделок отличается от их взаимозависимости?

Несмотря на то что корпоративное законодательство за последние годы претерпело значительные изменения, некоторые вопросы по-прежнему остаются неразрешенными. Так, ни Федеральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (закон № 14-ФЗ), ни Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (закон № 208-ФЗ), используя термин «взаимосвязанные сделки» при решении вопроса об отнесении их к крупным или с заинтересованностью, не содержат легального определения взаимосвязанности. Между тем ясность в этом вопросе важна не только для того, чтобы отнести сделку к крупной и знать, нуждается ли она в одобрении и будет ли действительна без такого одобрения. Это необходимо еще и потому, что в соответствии с пунктом 1 статьи 75 закона № 208-ФЗ акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, где они голосовали против одобрения либо не принимали участия в голосовании. Итак, легальное определение взаимосвязанной сделки отсутствует. Но из последней судебной практики можно сделать некоторые выводы о возможной квалификации сделок как взаимосвязанных и о критериях, на основании которых суд пришел к соответствующему выводу.

Единый субъектный состав:

Основные критерии для квалификации сделок как взаимосвязанных можно найти в практике Высшего арбитражного суда и свести к следующим: единый субъектный состав сделок, взаимная зависимость и влияние сделок друг на друга, единая хозяйственная цель сделок (определение от 25.10.07 № 13050/07). Если компания сможет доказать отсутствие этих критериев, то сделки нельзя будет считать взаимосвязанными (определение ВАС РФ от 30.11.07 № 15455/07, постановления ФАС Московского округа от 26.01.09 № КГ-А40/11123-08, Поволжского округа от 25.03.09 № Ф65-18087/2008).

Субъектный состав сделок предполагает, что сделки заключены или планируются к заключению одними и теми же лицами (физическими или юридическими) (см. схему 1). Например, ВАС РФ признал взаимосвязанными сделки, в результате которых «все имущество в конечном итоге оказалось в собственности одного лица» (постановление от 27.08.02 № 1720/02). Но в то же время посчитал, что «кредитные договоры, в обеспечение которых подписаны договоры поручительства, заключены банком с разными заемщиками и порождают самостоятельные права и обязанности» (постановление от 21.10.03 № 10030/03).

Контрагенты могут входить в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.06 № 135-ФЗ или являться аффилированными лицами исходя из нормы статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Принадлежность к одной группе лиц или взаимоаффилированность контрагентов может быть квалифицирована как одно из оснований для рассмотрения сделок в качестве взаимосвязанных. То есть этот критерий предполагает прямое хозяйственное взаимодействие между сторонами, заключающими сделки.

Общая цель и направленность:

Общая (единая) цель сделки предполагает, что каждый из договоров направлен на достижение некого единого результата. Вместо различных договоров можно было бы заключить один, а заключение множества договоров вызвано исключительно соображениями целесообразности (см. схему 2). Отсутствие общей цели при совершении сделок между компаниями позволяет сделать вывод о том, что сделки, совершенные данными лицами, не взаимосвязаны (постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.03 № 10030/03, определение ВАС РФ от 16.03.10 № ВАС-2440/10, постановление ФАС Центрального округа от 08.09.03 № 48-3333/02-10).

Для признания сделок невзаимосвязанными каждая из них должна порождать у сторон самостоятельные права и обязанности (определение ВАС РФ от 02.08.07 № 8115/07). На наличие взаимозависимости будет указывать единая направленность сделок, хоть и совершенных в отношении разных объектов. Так, Президиум ВАС РФ указал на то, что, если имущество, являющееся предметом (объектом) сделки, имеет единое назначение, этот признак учитывается судами как признак взаимосвязанности сделок (постановление от 28.01.03 № 7291/02).

В то же время для квалификации сделок как взаимосвязанных недостаточно только единого объекта или тождественной природы заключаемых договоров. Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.12.02 по делу № А56-4780/02 отмечается, что заключенный акционерным обществом договор аренды был направлен на передачу во временное владение и пользование помещений гостиничного комплекса, имеющих специализированное назначение. Договор не взаимосвязан с другими договорами аренды, заключенными обществом по поводу иных помещений того же гостиничного комплекса, так как заключен по поводу иного предмета.

Временные рамки совершения:

Названный критерий является, пожалуй, одним из самых значительных при квалификации сделок как взаимосвязанных. Он предполагает, что сделки заключены одновременно либо в определенном и ограниченном периоде времени (постановления ФАС Московского округа от 14.01.03 по делу № КГ-А40/8643-02, Северо-Западного округа от 20.06.02 по делу № А56-32339/01).

В судебной практике нет однозначной позиции по этому критерию. Суды ограничиваются лишь общими временными категориями. Так, например, ФАС Московского округа в постановлении от 14.01.03 № КГ-А40/8643-02 указал, что «доводы кассационной жалобы о взаимосвязанности с другой сделкой купли-продажи не подтверждаются материалами дела, поскольку между указанной сделкой и сделкой по данному делу имеется временной разрыв». А в постановлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа в качестве признака взаимосвязанности сделок было указано на то обстоятельство, что сделки были совершены в один день (от 19.03.04 № А28-7021/2003-201/22).

Представляется, что максимальным временным промежутком заключения сделок и квалификации их как взаимосвязанных является один финансовый год. Именно этот срок действующее законодательство устанавливает как максимальный отчетный период для ведения бухгалтерского отчета, а также проведения корпоративных мероприятий (очередных, годовых общих собраний по подведению итогов хозяйственной деятельности) (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Именно истечение предыдущего финансового года позволяет компании объективно оценить результаты деятельности и отразить финансовые и управленческие параметры в годовом отчете, который является обязательным документом организации (подп. 11 п. 1 ст. 48 закона № 208-ФЗ, подп. 6 п. 2 ст. 33 закона № 14-ФЗ).

Взаимозависимость между собой:

По мнению Высшего арбитражного суда, для признания сделок взаимозависимыми истцам необходимо представить суду доказательства «взаимовлияния и взаимозависимости, позволяющих сделать вывод о взаимосвязанности оспариваемых сделок» (постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.03 № 10030/03). Однако, если удастся доказать, что каждый из оспариваемых договоров порождает для сторон самостоятельные права и обязанности, это будет свидетельствовать об отсутствии какой-либо взаимосвязанности между ними (постановление ФАС Московского округа от 14.11.07 по делу № КГ-А40/4073-07).

Рассматриваемый критерий является второй составной частью обозначенного выше критерия единой направленности и цели сделки и не может рассматриваться без причинно-следственной связи с ним. Например, телекоммуникационная компания «Альфа» заключает ряд договоров купли-продажи оборудования и возмездного оказания услуг с компанией «Бета». По одному договору купленное телекоммуникационной компанией «Альфа» оборудование предназначается для оказания услуг по передаче данных. Для функционирования и подключения купленного по первому договору оборудования необходимо провести наладочные и тестовые работы с этим оборудованием для его нормальной и бесперебойной работы. Для этих целей телекоммуникационная компания «Альфа» заключает ряд договоров возмездного оказания услуг с той же компанией «Бета» для того, чтобы сотрудники последней провели необходимые наладочные работы с этим оборудованием и фактически запустили его в работу. Иными словами, договор купли-продажи оборудования для оказания услуг по передаче данных «находится в функциональной зависимости» от других договоров возмездного оказания услуг, без которых оборудование не сможет надлежащим образом функционировать и использоваться. Таким образом, можно сказать, что и договор купли-продажи оборудования, и договоры возмездного оказания услуг на подключение данного оборудования, заключенные между телекоммуникационной компанией «Альфа» и компанией «Бета», будут считаться взаимосвязанными (см. схему 1).

Схема 1. Единый субъект и предмет сделок

Схема 2. Общая цель и направленность сделок

Вопрос в тему:

- Как отграничить взаимосвязанные сделки, требующие одобрения, от сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности?

– В каждом случае этот вопрос решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Особое значение для суда будут иметь правовая природа сделки и цель ее совершения (постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.05 по делу № 12856/04).

- Как быть в ситуации, когда сделка содержит в себе одновременно и критерии взаимосвязанности, и обычной хозяйственной деятельности?

– Одним из вариантов решения данного вопроса может быть утверждение Положения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, в котором будут отражены критерии взаимосвязанности сделок при одобрении их как крупных или сделок с заинтересованностью, а также определены критерии сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, которые не подлежат одобрению.

- Является ли признание сделок взаимосвязанными безусловным основанием для признания их недействительными?

– Нет, само по себе признание судом сделок взаимосвязанными или невзаимосвязанными, подлежащими одобрению советом директоров или общим собранием, не является основанием для признания их недействительными. В качестве такого основания выступают наличие неблагоприятных последствий, возникающих у общества или участников в результате их совершения, цели сторон, намерение ущемить интересы участников и наличие убытков для общества от сделки.

y-legal.ru

Взаимосвязанные сделки: попытка квалификации

(Певницкий С.) («Корпоративный юрист», 2009, N 3) Текст документа

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ: ПОПЫТКА КВАЛИФИКАЦИИ

С. ПЕВНИЦКИЙ

Певницкий Сергей, кандидат юридических наук, заместитель директора Департамента земельно-имущественных отношений ОАО «Система-Галс», доцент Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, заместитель главного редактора журнала «Нотариус».

В практике корпоративного управления весьма важными являются вопросы оспоримости сделок, заключаемых хозяйственными обществами в гражданском обороте. В статье предпринята попытка установить критерии, по которым стороны могут оценить вероятность квалификации заключаемых ими сделок как взаимосвязанных.

В практике корпоративного управления особую значимость имеет вопрос о должном одобрении совершаемых обществом сделок, поскольку от этого зависит возможность их оспаривания и признания недействительными. Закон предусматривает одобрение как единичных сделок общества, так и взаимосвязанных при полном отсутствии каких-либо законодательно установленных критериев «взаимосвязанности». Действующее законодательство РФ, используя определение «взаимосвязанные» применительно к сделкам для целей оценки того, подпадают ли сделки под требование одобрения в качестве крупных сделок или сделок с заинтересованностью, не определяет и не раскрывает понятия взаимосвязанных сделок, при этом существует единственная научно-практическая публикация, непосредственно посвященная данному вопросу <1>. Отсутствие сформированной доктринальной позиции отразилось и на судебной практике: в настоящее время в российской арбитражной системе отсутствует единый подход к определению взаимосвязанных сделок. ——————————— <1> Маковская А. Взаимосвязанные сделки // ЭЖ-Юрист. Сентябрь 2004 г. N 36.

Основания квалификации

Вместе с тем при анализе существующей судебной практики, в том числе последней практики ВАС РФ <2>, можно выделить основные подходы и критерии, которыми руководствуются суды. ——————————— <2> Так, при рассмотрении вопроса о взаимосвязанности сделок ВАС РФ (Определение от 25.10.2007 N 13050/07) определил, что взаимосвязь сделок между собой признается недоказанной, если у этих сделок нет единой хозяйственной цели, отсутствует взаимная зависимость и влияние сделок друг на друга, различается субъектный состав.

Направленность всех сделок на единый результат

Каждый из рассматриваемых договоров направлен на достижение некоего единого результата, иначе говоря, вместо различных договоров можно было бы заключить один договор, а заключение множества договоров вызвано исключительно соображениями целесообразности.

Однородность отчуждаемого имущества, его единое назначение <3>

——————————— <3> Постановление ФАС Поволжского округа от 29.05.2006 по делу N А72-11475/04-22/59 указывает, что не являются взаимозависимыми разнородные по субъектному составу сделки, когда отчуждаемое по каждой сделке имущество подлежит свободному, независимому друг от друга отчуждению. См., например: решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2006 N А40-5314/06-31-50; Постановления ФАС Уральского округа от 23.10.2001 по делу N Ф09-1980/01-ГК, от 03.06.2002 по делу N Ф09-1119/02-ГК; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.04.2002 по делу N А26-5780/01-01-02/239.

В частности, не будут являться взаимосвязанными сделки, если по каждой из них общество распоряжается отдельными самостоятельными индивидуально-определенными вещами — объектами недвижимого имущества, расположенными по различным адресам, обладающими различными пространственными и техническими характеристиками. Постановление ФАС Уральского округа от 16.12.2002 по делу N Ф09-2845/02-ГК указывает, что заключенные обществом шесть договоров по отчуждению этажей и подвала одного здания нельзя рассматривать как взаимосвязанные сделки, так как предметом отчуждения по каждой из сделок было имущество (этажи здания с 1-го по 5-й и подвал здания), которое в соответствии со ст. 128, 129, 133 ГК РФ могло выступать в качестве самостоятельного объекта гражданских прав и гражданского оборота, и «отчуждение каждого из этажей здания и подвала в отдельности разным юридическим лицам не нарушает единый технологический цикл и не приводит к нарушению производственного процесса». Аналогичная позиция содержится в Постановлении ФАС Московского округа от 30 апреля 2008 г. по делу N КГ-А40/2338-08-П, в котором подтверждается, что продажа трех зданий различного назначения, несмотря на единый субъектный состав и одновременность заключения, не является взаимосвязанными сделками.

Единый субъектный состав <4>

——————————— <4> См., например: Определение ВАС РФ от 30.11.2007 N 15455/07; Постановления ФАС Московского округа от 03.10.2006 по делу N КГ-А40/8382-06, от 14.01.2003 по делу N КГ-А40/8643-02; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2002 по делу N А56-4780/02; Постановление ФАС Уральского округа от 03.06.2002 по делу N Ф09-1119/02-ГК.

Сделки заключаются с различными контрагентами. Вместе с тем при рассмотрении данного критерия следует учитывать, входят ли контрагенты в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» и не являются ли они аффилированными лицами исходя из норм Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В частности, такая информация может быть подтверждена <5> официальным раскрытием информации самими юридическими лицами. Принадлежность к одной группе лиц и (или) взаимоаффилированность контрагентов может быть квалифицирована как одно из оснований для рассмотрения сделок в качестве взаимосвязанных. ——————————— <5> Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н).

Одновременность заключения <6>

——————————— <6> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2003 по делу N КГ-А40/8643-02; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.06.2002 по делу N А56-32339/01; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.09.2001 по делу N А11-440/2001-К1-3/37; Постановление ФАС Уральского округа от 23.10.2001 по делу N Ф09-1980/01-ГК.

Рассматриваемые сделки заключены одновременно либо в определенном и ограниченном периоде времени.

Взаимовлияние и взаимозависимость <7>

——————————— <7> В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 21.10.2003 N 10030/03 для признания сделок взаимозависимыми истцам необходимо представить суду доказательства «единой хозяйственной цели, их взаимовлияния и взаимозависимости, позволяющих сделать вывод о взаимосвязанности оспариваемых сделок».

Каждая из сделок может быть как заключена, так и не заключена в отдельности, независимо от остальных. Заключение каждого из договоров не влечет необходимости для общества либо для какого-нибудь из контрагентов заключить другой из рассматриваемых договоров. Значимым для настоящего исследования является Постановление ФАС Московского округа от 14 ноября 2007 г. по делу N КГ-А40/4073-07, в котором суд сформулировал развернутую правовую позицию о взаимозависимости сделок. Так, судом было указано, что ряд совершенных обществом сделок, по которым имущество отчуждалось в пользу одного покупателя в короткий промежуток времени, не являются взаимозависимыми, поскольку указанные обстоятельства сами по себе не являются определяющими для взаимосвязанности сделок. Суд сформулировал свою позицию следующим образом: «Сделки являются самостоятельными договорами. Предметом отчуждения по каждой из сделок было имущество, имеющее разное функциональное назначение и допускающее его раздельное использование, которое в соответствии со ст. 128, 129, 133 Гражданского кодекса Российской Федерации могло выступать в качестве самостоятельного объекта гражданских прав и гражданского оборота. Единой цели заключения договоров не усматривается. Факт заключения сделок между одними и теми же лицами в ограниченный промежуток времени, идентичность обстоятельств совершения сделок не являются достаточным основанием для признания оспариваемых сделок взаимосвязанными. Каждый из оспариваемых договоров порождает для сторон самостоятельные права и обязанности, что свидетельствует об отсутствии какой-либо взаимосвязанности между ними». Ранее, ФАС Московского округа уже сформулировал определение взаимной связи как «отношения зависимости одной сделки от другой, эта зависимость должна строиться на основе правовой связи сделок» <8>. ——————————— <8> Постановление ФАС Московского округа от 27.02.2007 по делу N КГ-А40/13601-06.

Таким образом, суды приходят к выводу, что только в том случае, если общество при заключении договоров преследовало единую хозяйственную цель, доказано взаимовлияние и взаимозависимость договоров, возможно оспорить сделки как взаимосвязанные.

Единое содержание и исполнение <9>

——————————— <9> Постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.2003 N 10030/03.

Для признания сделок невзаимосвязанными каждая из них должна порождать у сторон самостоятельные права и обязанности (Определение ВАС РФ от 2 августа 2007 г. N 8115/07), что указывает на отсутствие взаимосвязанности. В частности, основанием для квалификации различного содержания сделок является совершение их в отношении различных по своим показателям и функциональному назначению объектов недвижимости.

Единая правовая природа сделок

Сделки являются тождественными по своей правовой природе (например, заключение нескольких договоров купли-продажи) и по ним возникают одновидовые правоотношения. Вместе с тем следует обратить внимание, что для квалификации сделок как взаимосвязанных недостаточно только единой правовой природы договоров. Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2002 по делу N А56-4780/02 отмечается, что заключенный акционерным обществом договор аренды был направлен на передачу во временное владение и пользование помещений гостиничного комплекса, имеющих специализированное назначение. Следовательно, данный договор не взаимосвязан с другими договорами аренды, заключенными обществом по поводу иных помещений того же гостиничного комплекса, так как заключен по поводу иного предмета. Исходя из существующих правовых позиций ВАС РФ и арбитражных судов округов, взаимосвязанными будут квалифицированы сделки, предполагающие распоряжение акционерным обществом однородным либо имеющим единое назначение имуществом, направленные на достижение единого результата в случаях, когда заключение и исполнение каждой из сделок влияют на заключение и исполнение остальных, а также когда сделки имеют общую правовую природу, единый субъектный состав и происходят единовременно либо в короткий промежуток времени. Причем последние три признака не являются сами по себе достаточными.

Компетентные органы управления

Весьма часто на практике складывается ситуация, когда каждая из сделок подпадает под одобрение ее советом директоров, вместе с тем при квалификации сделок как взаимосвязанных по общей стоимости имущества совет директоров утрачивает компетенцию, а уполномоченным органом становится общее собрание акционеров. Так, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее — Закон об акционерных обществах) совет директоров общества является уполномоченным органом в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета общества, составляет менее 2% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату <10>, которой является последний календарный день отчетного периода, в иных случаях уполномоченным органом является общее собрание акционеров общества. ——————————— <10> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 N 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Следует заметить, что определение рыночной стоимости отчуждаемого имущества на основании ст. 77 Закона об акционерных обществах является обязательным для совета директоров общества при принятии решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность (п. 7 ст. 83 Закона об акционерных обществах), но не означает переоценку балансовой стоимости части активов, подлежащих отчуждению <11>. Следовательно, для определения стоимости имущества акционерного общества, подлежащего отчуждению, и, соответственно, компетенции органа управления общества, правомочного одобрить сделку с заинтересованностью (общее собрание или совет директоров), с общей балансовой стоимостью активов общества на последнюю отчетную дату сопоставляется балансовая, а не рыночная стоимость продаваемого имущества <12>. ——————————— <11> Определение ВАС РФ от 11.12.2006 N 14092/06. <12> Определение ВАС РФ от 27.02.2007 N 14092/06.

Это особенно важно учитывать для сделок по распоряжению недвижимым имуществом, когда в силу значительного срока эксплуатации и высокой амортизации балансовая стоимость объекта в десятки раз ниже рыночной, а также для различного вида инвестиционных договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» <13>, в которых балансовая стоимость вкладов сторон многократно меньше прогнозируемой сторонами рыночной стоимости распределяемых между сторонами после завершения инвестиционного проекта имущественных прав. ——————————— <13> Единой правовой природы договоров недостаточно для квалификации взаимосвязанности сделок. Так, в известном Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2002 по делу N А56-4780/02 указывается, что различное функциональное назначение означает различие предмета сделок.

При этом в договорах должно соблюдаться требование о том, что стоимость отчуждаемого обществом имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должна определяться советом директоров общества в соответствии со ст. 77 Закона об акционерных обществах и не может быть ниже рыночной цены этого имущества <14>. ——————————— <14> Пункт 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 N 62.

Гарантии от неосновательного оспаривания

Применительно к вопросам, являющимся предметом настоящей статьи, следует иметь в виду, что основанием для признания сделки с заинтересованностью недействительной является наличие неблагоприятных последствий, возникающих у акционерного общества или акционеров в результате ее совершения, с учетом целей сторон при совершении сделки, наличия намерения ущемить интересы акционеров и наличия убытков для акционерного общества от сделки. Кроме того, обязательным условием является доказывание оспаривающим лицом того, каким образом оспариваемая сделка нарушает его права и законные интересы. Таким образом, само по себе признание судом сделок взаимосвязанными или невзаимосвязанными, подлежащими одобрению советом директоров или общим собранием акционеров не является основанием для признания таких сделок недействительными.

——————————————————————

Название документа

center-bereg.ru

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ — Сейчас.ру

А. МАКОВСКАЯ

Александра Маковская, зам.

начальника управления анализа и обобщения

судебной практики ВАС РФ.

Правильно

определить, является заключаемая сделка

крупной или нет, важно не только для того,

чтобы знать, нуждается ли она в одобрении

совета директоров общества или общего

собрания акционеров и будет ли она

действительна, если заключена без такого

одобрения. Это необходимо еще и потому, что

в соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ «Об АО» (далее —

Закон) акционеры — владельцы голосующих

акций вправе требовать выкупа обществом

всех или части принадлежащих им акций в

случае совершения крупной сделки, решение

об одобрении которой принимается общим

собранием акционеров в соответствии с п. 2

ст. 79 Закона, если они голосовали против

принятия решения об одобрении указанной

сделки либо не принимали участия в

голосовании по этим вопросам.

Для целей

применения правил главы Х Закона под

сделкой понимается как одна сделка,

заключаемая акционерным обществом и

отвечающая признакам, установленным в п. 1

ст. 78, так и несколько взаимосвязанных

сделок, которые отвечают этим признакам.

Поскольку в п. 1 ст. 78 Закона не

раскрывается, какие сделки следует считать

взаимосвязанными, соответствующее

толкование данной нормы Закона может быть

дано только судом. «В конечном счете, —

отмечал Г.Е. Авилов в комментарии к ст. 78

Закона в ред. 1995/1999 г., — только при

рассмотрении конкретного дела суд может

ответить на вопрос, следует ли определенные

сделки считать взаимосвязанными или нет?»

.

———————————

Постатейный

комментарий к Федеральному закону «Об

акционерных обществах». Изд. 2-е. М.:

Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2000. С.

218.

Взаимосвязанность заключаемых

акционерным обществом сделок, по-видимому,

может носить объективный характер и

выражаться в обусловленности заключения

обществом одной сделки заключением им

ранее или одновременно другой сделки.

Примером подобных взаимосвязанных сделок

могут служить сделки, подпадающие под

действие ст. 80 Закона. В соответствии с

правилами этой статьи акционерное

общество, приобретшее самостоятельно или

совместно со своим аффилированным лицом

(лицами) 30 и более процентов размещенных

обыкновенных акций другого общества с

числом акционеров — владельцев

обыкновенных акций более 1000, обязано

предложить всем акционерам этого

акционерного общества продать ему

принадлежащие им обыкновенные акции

общества и эмиссионные ценные бумаги,

конвертируемые в обыкновенные акции, по

рыночной цене и в случае их согласия

приобрести у них эти акции.

А что говорит

практика?

В Постановлении ФАС УО от 9

января 2003 года N Ф09-3196/02-ГК заключенные

акционерным обществом договоры были

квалифицированы как взаимосвязанные,

поскольку посредством этих договоров

осуществлялась передача обществом

имущества в оплату уставного капитала

другого общества. ФАС ВВО поддержал вывод

суда первой инстанции о том, что два

договора залога, заключенные акционерным

обществом с банком, представляют собой

взаимосвязанные сделки, поскольку ими было

обеспечено исполнение одного и того же

обязательства (Постановление от 1 марта 2002

года по делу N А43-7025/01-21-244). И в первом и во

втором случае между сделками, совершенными

акционерными обществами, имелась

объективная взаимосвязанность.

Взаимозависимость сделок может быть

вызвана и причинами субъективного

характера и выражаться в наличии у

акционерного общества, заключающего

сделки, некой одной общей цели, достичь

которой оно стремится посредством таких

сделок. Анализируя ситуацию, когда

генеральный директор акционерного

общества Х отчуждает все акции другого

акционерного общества, принадлежащие на

праве собственности обществу Х,

посторонним лицам путем заключения с ними

нескольких договоров купли-продажи акций и

при этом каждый в отдельности договор не

подпадает под понятие крупной сделки по

количественному критерию, однако взятые в

совокупности они ему полностью

соответствуют, Д.В. Ломакин пытается

выявить критерии, свидетельствующие о

такой взаимосвязанности сделок.

«Во-первых, совпадают основания сделок,

заключенных генеральным директором

общества. Основанием сделки является

типичный для данного вида сделок правовой

результат, ради достижения которого они

совершаются. В нашем примере такой

результат заключался в прекращении права

собственности на акции у общества Х и

возникновении права собственности на

данные ценные бумаги у иных лиц.

Во-вторых, отчуждение акций влекло за собой

не только прекращение права собственности

на них у общества Х, но и потерю им статуса

акционера, так как в силу п. 1 ст. 142 ГК РФ с

передачей ценной бумаги к ее приобретателю

переходят все удостоверяемые ею права в

совокупности.

Наконец, в-третьих,

предметом всех заключенных сделок

выступало однородное имущество в виде

акций.

Наличие перечисленных

обстоятельств, на наш взгляд, позволяет

дать утвердительный ответ на вопрос о

наличии в данном случае взаимосвязи между

заключенными сделками по отчуждению акций»

. На практике установление

взаимосвязанности (взаимозависимости)

сделок превращается для судов в крайне

трудную задачу.

———————————

Статья Д.В. Ломакина «Крупные сделки в

гражданском обороте» включена в

информационный банк согласно публикации —

Российская академия юридических наук.

Научные труды. N 1 (том 1), 2001. Ломакин Д.В.

Крупные сделки в гражданском обороте.

Законодательство. 2001. N 3.

И если в

Постановлении Президиума ВАС РФ от 3

августа 1999 г. N 3544/99 всего лишь отмечалось,

что «судами не дано оценки тому

обстоятельству, что все сделки совершались

одновременно», то в Постановлении от 27

августа 2002 г. N 1720/02 Президиум ВАС РФ дал

подробный анализ и оценку доводам

апелляционной и кассационной судебных

инстанций, признавших ряд совершенных

акционерным обществом сделок по продаже

принадлежавшего ему имущества (движимого и

недвижимого) невзаимосвязанными сделками.

Президиум не согласился с выводом

апелляционной инстанции, подчеркнул, что в

результате заключения и исполнения

оспариваемых сделок общая остаточная

стоимость отчужденного имущества

составила 47,62 процента от балансовой

стоимости активов общества.

Материалами дела и судом первой инстанции

установлено, что объекты недвижимости,

сооружения и оборудование, являющиеся

предметом сделок, представляют собой часть

имущественного комплекса, связанную между

собой одним технологическим циклом по

техническому обслуживанию легковых

автомобилей. В результате оспариваемых

сделок отчуждено имущество, которое было

необходимо истцу для осуществления его

основной производственной деятельности.

Как указал Президиум, «из смысла статьи 78

названного Закона, статьи 79 Закона о

порядке одобрения крупных сделок следует,

что определенные условия совершения

крупной сделки, особенности их одобрения

органами акционерного общества

свидетельствуют о придании законом особого

значения этим сделкам для производственной

деятельности предприятия, поскольку

касаются значительного размера балансовой

стоимости активов общества. Заключение

таких сделок непременно отражается на

производственной деятельности

акционерного общества и, как правило,

приводит к таким последствиям, как

увольнение работников, что имело место по

данному делу».

Доказательства для суда

Также Президиум признал необоснованным

довод апелляционной инстанции о том, что

отчуждение имущества разным юридическим

лицам свидетельствует об отсутствии

взаимосвязанности в совершении сделок, так

как по оспариваемым сделкам все имущество в

конечном итоге оказалось в собственности

одного лица.

При рассмотрении другого

дела Президиум ВАС РФ в Постановлении от 21

октября 2003 г. N 10030/03, решая вопрос о том,

являются ли договоры поручительства,

заключенные акционерным обществом с

банком, взаимосвязанными сделками, отметил,

что, «применяя положения статей 78 и 79

Федерального закона «Об акционерных

обществах», суды всех инстанций неправильно

квалифицировали заключенные в течение

восьми месяцев пять договоров

поручительства как взаимосвязанные сделки

(крупная сделка)». Делая этот вывод,

Президиум учел следующие обстоятельства:

«Кредитные договоры, в обеспечение

которых подписаны договоры поручительства,

заключены банком с разными заемщиками и

порождают самостоятельные права и

обязанности. За надлежащее исполнение

обязательств каждым из заемщиков общество

несло ответственность как поручитель.

Доказательств наличия у договоров

поручительства единой хозяйственной цели,

их взаимовлияния и взаимозависимости,

позволяющих сделать вывод о

взаимосвязанности оспариваемых сделок,

истцом не представлено…»

Критерии

оценки

Анализ практики арбитражных

судов позволяет выделить несколько

позиций, основываясь на которые (как

правило, на их сочетание) суды делают вывод

о взаимосвязанности или

невзаимосвязанности сделок .

———————————

Необходимо, однако,

иметь в виду, что ни один из выделяемых

судами признаков не имеет абсолютного

значения и может свидетельствовать о

взаимосвязанности договоров только с

учетом других обстоятельств дела, так как

эти признаки имеют внешний характер, а

взаимосвязанность — связь причинная, т.е.

внутренняя.

Если заключенные обществом

договоры разнородны по правовой природе, то

чаще всего они не взаимосвязаны. ФАС СЗО в

Постановлении от 24 декабря 2002 года N А56-4780/02

констатировал, что заключенные обществом

договоры аренды и договоры купли-продажи

нельзя рассматривать как взаимосвязанные,

поскольку «договоры аренды, хотя и

направлены на «отчуждение», имеют

совершенно иную правовую природу. По

условиям данных сделок имущество переходит

не в собственность, а лишь во временное

владение и пользование». Напротив,

однотипность заключенных договоров

подтверждает их взаимосвязанность

(Постановление ФАС УО от 23 октября 2001 года N

Ф09-1980/01-ГК).

Несовпадение субъектного

состава договоров, поскольку они заключены

акционерным обществом с разными лицами,

обычно тоже свидетельствует об отсутствии

взаимосвязанности этих договоров

(Постановление ФАС СЗО от 24 декабря 2002 года N

А56-4780/02, Постановление ФАС МО от 14 января 2003

г. N КГ-А40/8643-02). Если же сделки заключены с

одним лицом непосредственно либо с

аффилированными лицами одного лица, то это

может рассматриваться как признак

взаимосвязанности сделок (Постановление

ФАС УО от 3 июня 2002 года N Ф09-1119/02-ГК).

Если

договоры заключены обществом в разное

время, то это, скорее всего, свидетельствует

об их невзаимосвязанности (Постановление

ФАС МО от 14 января 2003 г. N КГ-А40/8643-02). Если же,

напротив, договоры заключены одновременно

(Постановление ФАС СЗО округа от 20 июня 2002

года N А56-32339/01, Постановление ФАС ВВО от 5

сентября 2001 года N А11-440/2001-К1-3/37) или с

незначительным разрывом во времени

(Постановление ФАС УО от 23 октября 2001 года N

Ф09-1980/01-ГК), то такие договоры могут быть

взаимосвязанными.

Взаимосвязанными

являются сделки, совершенные в отношении

однородного имущества либо имущества

разнородного, но предполагающего его

использование по одному назначению

(Постановление ФАС УО от 23 октября 2001 года N

Ф09-1980/01-ГК, Постановление ФАС СЗО от 23 апреля

2002 года N А26-5780/01-01-02/239). Так, в Постановлении

от 3 июня 2002 года N Ф09-1119/02-ГК ФАС УО

подчеркнул, что предметом совершенных

акционерным обществом сделок было

имущество: производственные здания,

сооружения и находящееся в них

оборудование, которое было предназначено и

могло использоваться для производства

черновой меди, то есть имеет единое

назначение, и в таком качестве

приобреталось и использовалось затем в

производственной деятельности

контрагентом общества.

Если же

предметом сделок является имущество,

которое используется или может

использоваться по разному назначению, то

это скорее свидетельство того, что такие

сделки не взаимосвязаны друг с другом. В

Постановлении ФАС СЗО от 24 декабря 2002 года N

А56-4780/02 отмечается, что заключенный

акционерным обществом договор аренды

парикмахерской, магазина и сауны был

направлен на передачу во временное

владение и пользование помещений

гостиничного комплекса, имеющих